国家药监局器审中心关于发布定性检测体外诊断试剂分析性能评估等6项医疗器械产品注册审查指导原则的通告(2022年第36号)

法规 全国

为进一步规范定性检测体外诊断试剂分析性能评估等申报资料的管理,国家药监局器审中心组织制定了《定性检测体外诊断试剂分析性能评估注册审查指导原则》《体外诊断试剂参考区间确定注册审查指导原则》《质控品注册审查指导原则——质控品赋值研究》《戊型肝炎病毒IgM/IgG抗体检测试剂注册审查指导原则》《人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂临床前注册审查指导原则》《EB病毒抗体检测试剂注册审查指导原则》,现予发布。

特此通告。

附件(下载原文档):

国家药品监督管理局

医疗器械技术审评中心

2022年9月28日

定性检测体外诊断试剂分析性能评估注册审查指导原则

分析性能评估资料是评价产品安全有效性的重要支持性资料之一。科学合理地开展产品的分析性能评估,确定产品的各项分析性能指标,是产品设计开发的关键过程。本指导原则旨在指导注册申请人对定性检测体外诊断试剂进行充分的分析性能评估,并整理形成注册申报资料,同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对定性检测体外诊断试剂分析性能评估的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用,若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件,但不包括审评审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以采用,但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规、标准体系及当前认知水平下制定的,随着法规、标准的不断完善和科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将适时进行调整。

一、适用范围

本指导原则所述定性检测体外诊断试剂是指仅提供两种检测结果(即阳性/阴性或有反应/无反应)的体外诊断试剂。包括:无量值报告的检测试剂和基于量值检测后通过阈值判断结果的检测试剂。本指导原则不适用于结果报告为阴性、1+、2+或3+的分等级报告或滴度的半定量检测试剂和定量检测试剂。

本指导原则适用于基于所有方法学的定性检测体外诊断试剂,包括核酸扩增技术、标记免疫分析技术、免疫组织化学技术等。

本指导原则适用于所有预期用途的定性检测体外诊断试剂,包括:筛查试剂、诊断/辅助诊断试剂和确认试剂。

本指导原则主要描述定性检测体外诊断试剂分析性能评估的原则性要求,如申报产品已有针对性的具体指导原则,其分析性能评估可同时参照相应产品的指导原则进行。

本指导原则适用于进行相关产品注册和变更注册的分析性能评估,包括申报资料中的部分要求,其他未尽事宜,应当符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等相关法规要求。

二、注册审查要点

(一)分析性能评估的总体要求

1.检测系统的要求

体外诊断试剂的检测系统是指由样本处理用产品、检测试剂、校准品、质控品、检测设备等构成的,可完成样本从处理到最终结果报告所有阶段的组合。应采用完整、确定的检测系统进行分析性能评估。

2.试剂要求

分析性能评估用试剂应为原材料和生产工艺经过选择和确定后,在有效质量管理体系下生产的体外诊断试剂产品。申请人研发实验室配制试剂的分析性能评估资料不作为注册资料提交。

3.操作要求

操作者应能正确、熟练地进行试剂、方法及样本相关的操作,按照产品说明书等相关要求进行校准和质控程序,质控符合要求后,按试验方案进行试剂的分析性能评估。

4.适用机型的要求

如果试剂适用不同的机型,需要在不同机型上分别进行分析性能评估。应采用一个或多个机型,进行充分的试剂分析性能建立研究,对于其他机型,应分析各适用机型的工作原理、检测方法、反应条件控制、信号处理等,如基本相同,可基于风险分析对已建立的分析性能指标进行合理验证。所有适用机型验证的分析性能应基本一致,如不同机型对某一检测项目的某一分析性能存在差异,应针对该差异采用不同机型进行充分的分析性能建立研究。

5.包装规格的要求

如试剂包含不同包装规格,需对各包装规格间的差异进行分析或验证。如不同规格间存在性能差异,需采用每个包装规格产品进行分析性能评估;如不同规格间不存在性能差异,需要详细说明各规格间的差别及可能产生的影响,采用具有代表性的包装规格进行分析性能评估。

6.样本要求

用于分析性能评估的样本,应尽量与预期适用的真实临床样本一致,并按照说明书描述的方式进行样本采集、处理、运输和保存。如特定浓度的样本难以获得,可采用不同浓度的样本及阴性样本进行混合;如特定型别的样本难以获得,可合理采用标准菌株或毒株、临床分离培养物等。

(二)分析性能评估项目的具体要求

定性检测体外诊断试剂的分析性能评估一般包括适用的样本类型、准确度、精密度、空白限与检出限、分析特异性、高剂量钩状效应等。申请人应设计合理的试验方案,对各项分析性能进行充分评估。

1.适用的样本类型

如果试剂适用于多种样本类型(包括抗凝剂),应采用合理方法评价每种样本类型的适用性。对具有可比性的样本类型,可选择具有统计学意义数量的样本进行样本一致性的同源比对研究;对于不具有可比性的样本类型,应对每种样本类型分别进行分析性能评估。此处所述可比样本,一般指:性能指标相同、阳性判断值相同、预期人群一致、临床意义相同。反之,则应视为不可比样本。

如果样本的采集、处理方式存在差别,例如适用不同采样器、不同样本保存液、不同处理方法(如核酸的提取与纯化、抗原修复条件等),应分析这些差别的潜在影响,并进行针对性的分析性能验证。

2.准确度

申请人可选择下述两种方式或两种方式之一进行准确度研究。

2.1方法学比对

采用申报试剂与诊断准确度标准或已上市产品,同时检测临床样本,比较检测结果之间的一致性程度,进行申报试剂的准确度评价。

样本应选择符合样本稳定性的预期人群样本,或参考样本盘。研究应纳入一定数量的阴性和阳性样本,并注意包含一定数量的阳性判断值附近的样本和干扰样本。

2.2参考品(盘)的检测

通过检测参考品(盘)分析申报产品检测结果与经确认结果的符合情况,评价申报产品的准确度。此处所述参考品(盘)指已经诊断准确度标准/其他成熟方法检测确认过的,或有准确临床诊断信息的,由多份样本组成的一套样本。

应注意参考品(盘)对各种常见型别/流行株的覆盖和对所有检测位点的覆盖,包含不同来源、不同浓度水平的临床样本/临床混合样本和/或菌株/毒株。建议参考品(盘)还应包含不含待测靶物质的干扰及交叉样本等。对于临床罕见样本可采用细胞系或人工制备的样本作为参考品(盘)的组成,但应注意样本基质与临床样本的一致性,提交人工制备的样本与临床真实样本的一致性研究分析。

3.精密度

3.1重复性、中间精密度和再现性

精密度包括重复性、中间精密度和再现性。影响精密度的条件包括:操作者、测量仪器、测量程序、试剂批次(lot)、运行(run)、时间、地点、环境条件(实验室温度、湿度、空气质量、管理等)等。

重复性指在重复性条件下的精密度,包括相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,并且在短时间段内对同一或相似被测对象重复测量。重复性条件代表基本不变的测量条件,此条件产生测量结果的变异最小。

再现性又称实验室间精密度,指在包括了不同地点、不同操作者、不同测量系统的测量条件下对同一或相似被测对象重复测量的精密度,其中不同测量系统可使用不同测量程序。再现性条件代表最大改变的测量条件。

重复性和再现性是精密度的两种极端情况,界于两种极端情况之间的精密度,称为中间精密度,指在包括相同的测量程序、相同地点的测量条件下对相同或相似的被测对象在一长时间段内重复测量的精密度,可包含其他相关条件的改变,例如不同操作者、试剂批号等。实验室内精密度考虑了体外诊断试剂在医学实验室使用过程中的运行、时间等影响因素,归类为中间精密度的一种情况。

应根据各测量条件对检测结果影响程度的分析,设计合理的精密度试验方案进行评价,包括重复性、实验室内精密度、实验室间精密度和批间(lot-to-lot)精密度。

应选择包括最低检出限水平、中强浓度水平、阴性的至少三个分析物浓度水平样本进行精密度研究。精密度研究可能涉及多天、多地点检测,应确保样本的稳定性和一致性,可将样本等分保存。

建议选择典型或临床常见型别样本进行精密度研究。对于多项联检试剂产品,尤其是核酸和染色体检测试剂,一般可根据产品设计原理,每一反应单元选择易错或代表性样本进行研究。应阐述研究位点选择依据,明确样本的来源、浓度和性质确定方法。

3.2临界值水平的精密度研究(如适用)

除上述精密度研究外,建议申请人对申报产品的临界值进行确定,并采用该浓度/水平样本进行精密度研究。此处所述临界值水平不同于通过ROC曲线等方法确定的阳性判断值。理想情况下,临界值浓度水平,即为多次重复试验时,50%的结果为阴性,50%的结果为阳性浓度水平,在本文以C50表示。

建议采用C5~C95区间描述分析物浓度接近C50的样本重复检测的不精密度。

首先建立C50浓度,并通过对该浓度水平样本进行多次重复检测,以对C50浓度进行确认。而后以各浓度水平样本进行多次重复检测的方式,判断某一特定可接受范围,如C50±20%,是否包含了C5~C95区间。如果-20%至+ 20%的浓度范围包含了C5~C95区间,则可以认为距离C50点达20%或以上的样本可产生一致的结果; 即在C5~C95以外的样本的结果是精密的,此时试剂精密度可接受。申请人可结合产品的特点,设置合理的结果接受标准,并详述设定依据。一般可依据产品的临床预期用途、方法学自身的准确度、生物学变异、靶物质的特性等设定产品的精密度可接受范围。

申请人可结合产品的特点,设置合理的(单侧或双侧)置信度水平,采用合理的统计方法对数据进行分析。推荐对C50±20%两个浓度水平分别重复进行40次检测,当+20%浓度水平全部为阳性,-20%浓度水平全部为阴性时,得出-20%到+ 20%浓度范围包含C5~C95区间的置信度>80%。

4.检出限和空白限

4.1检出限

一般采用检出限(Limit of Detection, LoD)指标来体现注册申报产品的检出能力。检出限的研究,应采用多批试剂,多个样本进行,且研究应持续多天。

可给出连续量值信号的定性检测试剂,如基于酶联免疫吸附技术的检测试剂采用吸光度响应区别“有反应”和“无反应”结果。对于此类检测,可参考《定量检测试剂分析性能评估注册技术审查指导原则》中相关内容,设定空白限和LoD。注意:这不适用于临界值远高于检出限的检出项目。

4.1.1LOD的建立

建议采用对已知分析物浓度的样本进行系列稀释后重复检测的方法,确定申报试剂的检出限。在上述重复检测过程中,记录不同稀释度/浓度检出(或阳性)的结果。采用适当的模型(如Probit分析)和分析方法,计算申报试剂在设定概率下的检出限,一般在该检测浓度下应具有95%的阳性检出率。

染色体检测试剂,需要考虑不同嵌合比例的检出情况(如适用)。

线粒体突变检测试剂和肿瘤基因突变检测试剂,应考虑特定核酸浓度下,不同突变比例检出情况下的LOD(如适用)。

病原体检测试剂,应纳入代表性型别,分别计算每个型别的LoD,并取最大值作为整个检测试剂的LOD,或分别声称不同型别的LOD。 对于罕见的型别,可在后续的检出限验证试验中进行确认。

人类基因突变(胚系突变)或基因多态性检测试剂,应包含对型别为杂合子的样本进行LOD(核酸浓度)研究。

4.1.2LOD的验证

注册申报产品应在检测限浓度水平对常见分析物型别进行验证,一般采用对检出限浓度水平样本进行至少20次的重复试验的方法对LOD进行验证。申请人应明确检出限验证中,各个样本的来源、型别及浓度确认的方法信息。

4.2包容性(inclusivity)

对于病原体检测试剂和部分人基因检测试剂,应证明申报试剂具有检出不同型别待测病原体/不同基因型/不同基因突变位点的能力。包括中国人群已知常见基因型别/基因突变位点、病原体的亚群(组)和血清型。应采用略高于检出限浓度的各型别样本进行重复检测研究。建议采用样本为灭活的临床样本或标准菌株/毒株。对于罕见的型别可根据推荐度依次选用:假病毒(病原体检测适用)、细胞株(人基因检测适用)、人工克隆或合成的DNA或RNA或蛋白。应提供各个研究样本的来源、性质确定方法及浓度等信息。

5.分析特异性

分析特异性受干扰和交叉反应的影响。申请人应分析待测样本中及试剂使用过程中潜在的干扰物质和交叉反应,并对干扰和交叉的程度进行量化。

5.1干扰试验

可采用添加干扰物质的样本进行研究,如果干扰物质的基质与适用样本不同,则添加量宜少于总体积的5%(溶解度允许条件下),并尽量使用接近体内循环形式的样品或纯品。

干扰试验可采用如下方法:首先对可疑干扰物质采用临床样本中的最高浓度(最差情形)进行干扰筛查或验证,一般采用配对比对的方式,比较添加与未添加高浓度干扰物质的样本检测结果的差异。如果差异超出接受范围或对临床有显著性影响,可确认该物质为干扰物质,应评估该干扰物质浓度与干扰程度之间的关系;如果差异在接受范围内或对临床无显著性影响,可认为该浓度的物质不产生干扰,应明确不产生干扰的物质浓度上限。

结合产品的特点,设置合理的结果接受标准,并详述设定依据。对于可给出量值数据或计数结果的定性检测试剂,如OD值、Ct值,一般可依据产品预期用途、生物学变异等设定产品的可接受标准。

在对可疑干扰物质进行干扰筛查或验证时,建议采用包含弱阳性水平在内,至少两个分析物水平的样本。在评估干扰物质浓度与干扰程度之间关系时,可适当增加样本数量,纳入更多分析物水平的样本。

申请人除按照上述方法采用添加干扰物的样本进行研究外,亦可采用有代表性的患者样本,通过对申报产品与不受该干扰物影响的测量方法检测结果进行对比,进行干扰物质研究。

常见的内源性干扰物质包括血红蛋白、脂类、胆红素、白细胞裂解物、自身抗体、异嗜性抗体、疾病相关蛋白、患者体内的异常生化代谢物等;常见的外源性干扰物质包括样本添加剂(抗凝剂或防腐剂)、常用药物及其代谢物、患者群体使用的药物及其代谢物、膳食物质、样本收集或处理过程中接触到的物质,样本污染物;亦应考虑文献中已报道的对类似试剂或测量程序存在干扰的物质。申请人应根据产品特点选择潜在的干扰物质进行验证。

5.2交叉反应

5.2.1常见交叉反应物质

包括分析物的结构类似物、具有同源性序列的核酸片段、检测范围外的型别,易共存的其他类似物、易引起相同或相似的临床症状的其他病原体、相同或相似的临床症状出现时,体内易升高的其他蛋白、采样部位正常寄生或易并发的其他微生物(包含近缘微生物),已报道对类似试剂或测量程序存在交叉的物质等。

还应考虑到由于产品原材料设计可能引入的交叉反应。如病原体抗体检测试剂采用基因重组抗原,应增加对异源物质,如重组基因及表达宿主的特异性抗体的交叉反应评价。

5.2.2研究方法

企业应根据产品特点选择潜在的交叉反应物质进行验证。建议选择高浓度交叉反应物水平进行验证,细菌或者真菌的最低浓度为106 CFU/mL;病毒的最低浓度为105 PFU/mL;人野生型DNA至少包含100 ng/μL野生核酸样本。对于交叉反应中病原体的最低浓度,生产商也可根据病原体的具体特性规定相应浓度及浓度单位。应提供用于交叉反应验证的病原体的制备方法、来源、种属和浓度信息。

对于核酸检测试剂,当遇交叉反应物难以获得,如病原体难以培养或基因型频率低时,可采用核酸样本进行交叉反应的验证。此时应将核酸样本视为实际使用过程中参与检测反应的核酸样本,根据说明书的要求配制反应体系,进行检测。

对于血清学检测试剂,用于交叉反应研究的抗体类型应与待测目的的抗体类型相同,如检测病原病原体特异性IgG抗体,应研究与其他相关病原体特异性IgG抗体的交叉反应。

6.高剂量钩状效应

对于部分免疫学原理的产品,检测含有极高浓度的待测抗体/抗原的样本时,饱和反应可能导致检测浓度值低于真实值或出现假阴性结果。建议对多个含有高浓度分析物的样本进行梯度稀释后由低浓度至高浓度检测,每个梯度的稀释液重复多份进行检测,明确不产生钩状效应的最高分析物浓度。

7.诊断灵敏度

对于预期用途为病原体感染辅助诊断的检测试剂,如有经全面验证的转换盘,建议额外采用转换盘进行诊断灵敏度的研究。比较与同类已上市产品的诊断灵敏度差异。

8.其他

8.1核酸提取

对于核酸检测试剂,不同的核酸提取方法直接影响待测核酸的质量与浓度水平,此类试剂应进行核酸提取性能研究。申请人可通过对比不同提取方法的提取纯度、浓度、提取效率和精密度,选择申报产品配套使用的核酸提取方法/试剂。

若注册申报试剂声称适用两种或以上核酸提取方法/试剂,则应对选定的每一种核酸提取方法的检测试剂性能进行验证,一般而言,应至少包含对LoD和精密度的验证,此处精密度应参考本文此前关于再现性的研究要求。

8.2免疫反应性

对于免疫组织化学抗体试剂及检测试剂,应提交试剂对正常人体组织和非正常组织,每种组织类型不少于3例的免疫反应性研究。评价阴、阳性表达情况并描述着色位置及染色特点。一般而言,非正常组织包括:相关良性、恶性病变组织和经文献报道可能出现阳性表达的恶性病变组织。

8.3基于原位杂交方法的检测试剂的其他性能评估

一般应进行杂交效率以及探针特异性的研究。

杂交效率用于评价申报产品探针结合靶序列的能力。该研究建议使用中期分裂相的外周血淋巴细胞进行涂片分析。杂交效率的研究应考虑不同判读者差异的影响。对于检测特定肿瘤细胞中目标序列的检测试剂,还应选择相关肿瘤组织样本进行杂交效率的研究。

探针特异性通过特异杂交到染色体正确位置的杂交信号占全部杂交信号的比例来表示。该研究建议使用中期分裂相的外周血淋巴细胞涂片分析,选择来源于不同人体的细胞,对至少200个靶位点进行分析计数,研究应结合显带技术进行观察。同时如果研究出现交叉杂交,应考虑靶序列与交叉杂交序列的同源性程度,是否存在其他相似染色体异常类型等问题。

建议该类产品分析性能评估参照相应的审查指导原则进行。

本文件主要介绍定性检测体外诊断试剂常见的分析性能根据产品特性,可能还需研究其他分析性能,暂不在本文叙述。

(三)分析性能评估申报资料的要求

申请人应提交体外诊断试剂产品的分析性能评估资料,对于每项性能均应明确具体研究目的、试验方法、原始数据和数据的统计分析过程及结果。相关基本信息也应在申报资料中进行描述,包括试验地点,试验采用的具体试剂、校准品和质控品的名称、规格和批号,仪器名称和型号,样本类型、来源、处理方法、基质类型及所含物质信息等。

分析性能评估的结论应在产品说明书中进行描述,综合不同试剂规格、批次及适用机型的试验结果,合理描述产品的分析性能。

三、名词解释

1.准确度:被分析物质的测定结果与真实结果之间的接近程度。

2.阳性判断值(cut-off value):用于鉴别样品,作为判断特定疾病、状态或被测物存在或不存在的界限的量值。对于定性试验,高于此阈值的结果报告为阳性,而低于此阈值的结果报告为阴性。

3. C50(50%浓度):接近临界值的分析物浓度,多次重复检测此浓度的单一样本时将获得50%的阳性结果和50%的阴性结果。

4. C5~C95区间:临界值附近的分析物浓度,可认为此浓度区间之外的分析物检测结果始终为阴性(浓度<C5)或始终为阳性(浓度>C95)

5. 诊断准确度标准:使用一种方法或联合多种方法,包括实验室检测、影像学检测、病理和随访信息在内的临床信息,来界定状况、事件和关注特征有无的标准。

6. 检出限(Limit of Detection,LOD):由给定测量程序得到的测得量值,对于此值,在给定声称物质中存在某成分的误判概率为α时,声称不存在该成分的误判概率为β。

注1:对于分子测量程序,指持续检出的最低分析物浓度。(通常是指常规临床实验室条件下,特定样本类型>95%检出率。)

7.包容性(inclusivity):指检测试剂可以对预期范围内的靶物质(如基因型/位点等)及其状态的检出能力。

8.高剂量钩状效应:是指在免疫化学测量程序中由相对抗体浓度抗原浓度过量或相对抗原浓度抗体浓度过量时的抗原-抗体免疫复合物减少而引起的负偏倚。

9.测量程序:按照一个或多个测量原理和给定的测量方法,基于一种测量模型,对测量所作的详细描述,包括获得测量结果所必需的任何计算。

四、参考文献

[1] GB/T 29791.1-2013,体外诊断医疗器械制造商提供的信息(标示)第1部分:术语、定义和通用要求[S].

[2] WS/T 505-2017, 定性测定性能评价指南[S].

[3] CLSI. User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance. Approved Guideline—Second Edition. CLSI document EP12-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

[4] CLSI. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline—Second Edition. CLSI document EP17-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012.

[5] CLSI. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document EP05-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.

[6] CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry. 3rd ed. CLSI guideline EP07. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.

[7] CLSI. Supplemental Tables for Interference Testing in Clinical Chemistry. 1st ed. CLSI guideline EP37. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.

体外诊断试剂参考区间确定注册审查指导原则

本指导原则旨在指导注册申请人对注册申报资料中参考区间研究资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对体外诊断试剂参考区间确定的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用,若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导文件,但不包括审评审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以采用,但应提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规、标准体系及当前认知水平下制定的,随着法规、标准体系的不断完善和科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将适时进行调整。

一、适用范围

本指导原则适用于定量检测体外诊断试剂参考区间的确定研究。本文主要讨论健康人群相关的参考区间,申请人也可用类似方法建立其他类型参考人群的参考区间,如其他特定生理或病理条件的参考区间。

本指导原则不适用于定性和半定量检测试剂;不适用于药物浓度监测用途的检测试剂;不适用于致病性病原体相关检测试剂;不适用于医学决定水平的确定。已经有国内公认、统一的参考区间和医学决定水平的检测项目,可不再建立参考区间,此类产品应将评估重点放在标准化方面。

本指导原则适用于进行相关产品注册和变更注册的体外诊断试剂参考区间确定,包括申报资料中的部分要求,其他未尽事宜,应当符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令48号)(以下简称《办法》)等相关法规要求。

二、基本原则

应按照以下情况,分别选择建立和验证的方式确定申报产品的参考区间:

1.首个申报产品(境内无同类已批准上市注册产品)

1.1境内申报产品应通过建立的方法,确定申报产品的参考区间。

1.2进口申报产品,如在境外申请人注册地或者生产地所在国家(地区)已批准上市,申请人需验证申报产品说明书载明的参考区间的适用性。如验证不通过,需建立适用于中国人群的参考区间。未在境外申请人注册地或生产地所在国家(地区)上市的创新医疗器械,应建立包含中国人群参考区间。

2.国内已有同类产品批准上市的申报产品,可选择自行建立参考区间,也可以选择验证该产品境外注册试剂说明书中的参考区间(进口注册适用),或其他国内已注册产品参考区间,但应首选注册申报中临床试验或临床评价中方法学比对时,所选择的对比试剂的参考区间进行验证。如验证通过,可直接采用经验证的参考区间;如验证不通过,应建立参考区间。

上述参考区间的验证应满足下文“(二)参考区间的验证”章节相关条件;参考区间的建立应满足下文“(一)参考区间的建立”章节相关要求。

三、技术审查要点

(一)参考区间的建立

1.参考样本组的选择

1.1制定参考个体的选择标准

筛选参考个体时,应首先确定检测项目的适用人群,除成年表观健康人外,适用时,也应考虑纳入未成年人(如评估生长发育的指标)或老年人(如评估衰老相关疾病的指标),绝经前和绝经后表观健康女性个体(如部分女性相关肿瘤标志物、骨代谢标志物等),不同月经周期女性(如性激素)等;对于特定体液样本类型,如脑脊液,可考虑将非相关病理人群的特定评估指标作为参考个体的筛选标准。应根据申报产品个性化定义“表观健康”,评估可能的生理及病理影响因素,据此设定明确的纳入、排除标准。应依据纳入、排除标准设计参考个体调查问卷,并采取必要的措施保证问卷填写的准确、客观。

综上,针对不同检测项目参考个体的排除标准也不尽相同,表1中列出应予以考虑的部分排除因素,申请人应根据检测项目的不同,增加或减少排除标准。

表1 参考个体选择应考虑的排除因素

饮酒 | 妊娠或哺乳期 | 血压异常 |

肥胖 | 近期或既往疾病 | 献血 |

吸烟 | 维生素滥用 | 近期外科手术 |

环境因素 | 药物滥用 | 饮食情况(如素食、节食) |

遗传因素 | 特殊职业 | 药物(处方、非处方及避孕药) |

剧烈运动 | 近期输血史 | 近期住院或正在住院治疗 |

1.2制定参考个体的分组标准

根据所筛选参考个体的特征,考虑其是否对临床决策具有意义等情况,对其进行分组。研究者应根据检测项目的不同,合理设计分组条件。潜在分组条件可以是年龄、性别、血型、种族、昼夜节律、饮食、吸烟、运动、月经周期、妊娠阶段、采样时间、地理位置、职业等因素。

1.3 参考个体的选择

参考个体选择时,应按照明确的标准采用直接抽样的方式进行选择。参考个体应尽可能接近检测项目的临床患者分布组成,尽可能涵盖各年龄组内不同年龄段,且男女个体数量应相当(适用时),地域选择应具有代表性。参考个体分布特征应尽量接近社区人群分布。注册申请人根据产品特点设计纳入、排除标准,将符合标准的具有人群代表性的个体纳入参考人群。建议通过多中心招募的形式纳入参考人群。

2.样本采集与处理

2.1参考个体准备

参考个体的状态指对检测项目结果具有影响的状态。样本采集前进食会对许多检测项目有直接(浓度改变)或间接(脂类物质干扰)的影响,长期节食也会造成许多检测指标的改变。另外,咖啡因、酒精、香烟和维生素C等,也会对许多检测项目的检测结果产生影响。因此,应该对参考个体各项可能产生影响的因素(表2)进行评价,保证状态良好方可进行样本的采集。

表2 参考个体的状态因素

先前的饮食 | 禁食或非禁食 | 药物戒断 | 生物节奏和采样时间 |

药物摄取 | 身体活动 | 压力 | 采样前的休息时期 |

2.2样本的采集、处理和储存

影响参考样本采集、处理和储存的因素包括采样环境、采样时间、采样体位、样本类型、运送方式、样本状态、样本分离、储存方式等。申请人应采用符合说明书声称要求的样本进行参考区间研究,并在研究报告中详细说明样本类型、储存方式等情况。如检测采用血液样本,应区分动脉血、静脉血及毛细血管血;如需使用抗凝剂,需明确抗凝剂的类型;如采集尿液样本应明确取样时间段(如适用)。

3.样本检测

应采用检测系统进行参考样本的检测。检测系统包括样本处理用产品、检测试剂、校准品、质控品、检测设备等。

4.数据分析

依据临床意义的不同,参考区间研究需要确定检测项目的单侧界值或双侧界值。通常使用双侧2.5%~97.5%人群分布,单侧时可选择95%或5%。

4.1参考样本数量

研究至少需要120例参考样本,此时可对参考限的90%置信区间进行准确估计。参考限的置信区间不同,所需参考样本量也不尽相同,具体见表3。如需分组评估,则每组均需要满足相应置信区间的参考样本量要求。如有离群值,则应在剔除离群值后补足相应参考样本例数。

表3 95%参考区间的不同置信区间最少样本数量

参考限的置信区间 | 样本数量 |

90% | 120 |

95% | 146 |

99% | 210 |

4.2绘制分布图

绘制分布图用以了解数据分布特征,并对数据进行审查。

为了解数据的分布特性,需对数据是否呈正态分布进行判断,即数据对称性和正态峰的判断。数据对称性和正态峰的判断可通过直方图、正态概率图,或采用假设检验的方法进行综合判断,常用的假设检验方法有矩法、W检验法、KS检验法等。

4.3数据离群值的判断

申请人应采用合理的统计分析方法进行离群值的判定。此处推荐两种方法:

4.3.1 Dixon方法(适用于非正态分布数据)

4.3.1.1在参考值检测数据中,如果有疑似离群数据,应将疑似离群值的检测结果和其相邻值的差D和数据(包含疑似离群值)全距R相除,若D/R≥1/3考虑为离群值。

4.3.1.2若同侧有2个或以上疑似离群点,可从最小的疑似离群点起作如上处理,若D/R都大于1/3,则所有疑似点都定义为离群值;若D/R都小于1/3,则保留所有疑似数据。

4.3.2 Tukey法(适用于正态分布数据)

4.3.2.1 计算数据集的四分位数,定义为Q3(75%分位数)和Q1(25%分位数)。计算四分位间距,定义为IQR(Q3-Q1)。将大于四分位间距上限:Q3+1.5×IQR或小于四分位间距下限:Q1-1.5×IQR的参考值定义为离群值。

4.3.3如出现离群值,应对离群值产生原因进行分析,如果有明确的原因,如检测时操作错误等,可将离群值剔除,如无明确原因,应将该数据保留。

4.4数据分组

数据是否需要分组,需根据参考区间分组是否对临床决策具有意义或检测项目具有明确的生理学意义,且必须对不同亚组之间的差别进行统计学假设检验,检验结果应显示差异有统计学意义。

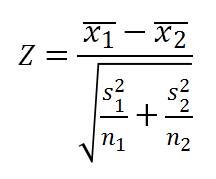

申请人应结合数据分布特征选择适当的统计假设方法进行数据分组判定。如数据呈正态分布,申请人可采用Z检验,确定分组后的均值间差异有无统计上的显著性。

Z值计算公式:

Z判断限值(Z*)公式:

式中,

1——第一组参考值的均值

2——第二组参考值的均值

s1 ——第一组参考值的标准差

s2 ——第二组参考值的标准差

n1——第一组参考值的数量

n2 ——第二组参考值的数量

n——平均样本量

如s2>1.5s1或s2/(s2-s1)<3时,可以考虑分组;如计算Z值超过Z*时,也可考虑成分组。

4.5建立参考区间

依据数据分布特征,计算参考区间的常用方法包括参数法和非参数法。

4.5.1经正态性检验后,如参考值数据近似正态分布或检测数据经变量转换后呈正态分布,可采用正态分布法确定参考区间,样本量要求见表3。用该方法确定的参考区间所得结果稳定,受两端数据影响较小。

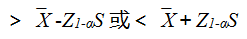

可采用下述公式进行参考区间的计算:

双侧1-α参考区间:

单侧1-α参考区间:

式中![]() 为均数,S为标准差。

为均数,S为标准差。

4.5.2经正态性检验后,如参考值数据呈偏态分布,可采用百分位数法(非参数法)确定参考区间,样本量要求见表3。该方法受两端数据影响较大,样本含量较小时结果不稳定、不宜选用。将n个参考个体检测值按照从小到大的顺序排列,并依次编上秩次。把n个秩次分为100等分,与r%秩次对应的数称为第r百分位数,用Pr表示。分别计算参考值下限r1(2.5百分位数)和参考值上限r2(97.5百分位数)作为检测项目的95%参考区间。还需计算参考限的90%或95%置信区间。若r值计算值不是整数,可将它们四舍五入后取整。

(二)参考区间的验证

1.验证条件

采用验证的方法确定申报试剂参考区间时,需要满足以下条件:第一,原始参考区间的研究应系统全面,具有可信性,如已发布实施的临床检测参考区间标准等;第二,检测系统需具有可比性;第三,参考区间研究的分析前因素需具有可比性,如参考个体的状态,标本采集和处理程序等; 第四,参考人群的适宜性。原始参考区间研究所采用的参考人群应在人群分布的地理位置、人口统计学特征等方面与申报试剂预期适用人群相一致,或包含符合参考区间建立参考样本数量要求的上述参考人群。如不能同时满足上述条件,申请人需按照前文所述方法建立自己的参考区间。

申请人应通过方法学比对的方法,对申报产品与原始参考区间建立时的检测系统的可比性进行研究。方法学比对研究方法,可参考《免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则》(国家药品监督管理局2021第74号公告)。注意两检测系统检测结果应具有高度一致性。申请人应通过列表的方式,对比参考人群分布的地理位置、生物特征、参考区间研究分析前的因素等。

2.参考区间的验证

申请人应选择至少20例与申报产品预期使用人群地理分布和人口统计学特征相似的参考个体,在具有与原始参考区间研究一致的分析前因素和相同的检测条件下,研究小样本人群的参考值。比较小样本参考值和原始参考区间之间的可比性。如果20例参考个体中只有不超过2例的参考值超出原始参考区间,即通过验证,可以直接使用原始参考区间。如参考个体多于20例,则超出原始参考区间的数据不超过检测结果的10%,即通过验证;若有10%以上的数据超出原始参考区间,则应另选至少20例参考个体,重新按照上述判断标准进行验证。若参考区间验证使用了其他参考界值,则对应的验证标准需满足统计学要求的。若验证结果符合要求,可直接使用原始参考区间,反之则应检查所有的分析程序,考虑样本是否有生物学差异,并按照前文所述方法建立自己的参考区间。

在统计学上,随着样本量的增加,利用统计原理发现人群差异的能力更强。因此,申请人可以加大参考个体的样本量,如采用60例样本,并将测得的参考值与原始参考区间比较,判断参考值和原始参考区间之间是否具有可比性。

(三)说明书

申请人应在说明书【参考区间】中载明经研究确定的参考区间。此部分内容应包含参考区间确定的基本信息,包括:样本量、参考人群特征(如性别、年龄、种族等)和参考区间确定采用的统计学方法。

四、其他应注意的问题

无论是建立自己的参考区间或验证参考区间,都要确保参考区间的可溯源性,记录确定参考区间的所有步骤,包括参考个体的选择、分析前因素、样本检测以及统计分析方法等。

五、名词解释

1.参考个体(reference individual):根据明确标准选择出进行实验的个体。通常是符合特定标准的健康个体。

2. 参考人群(reference population):由所有参考个体组成的群体。

注:通常情况下参考人群中的个体数是未知的,因此参考人群是一个假设实体。

3.参考样本组(reference sample group):从参考人群中选出的用以代表参考人群的足够数量的个体。

4.参考值(reference value):通过对参考个体某一特定量进行观察或测量而得到的值(检验结果)。

5.参考分布(reference distribution):一组参考值的分布。

6.参考限(reference limit):源自参考值的分布,用于描述部分参考值的位置(小于或等于、大于或等于、上限/下限)。

7.参考区间(reference interval):来自生物参考人群的数值的特定分布区间。

注:在有些情况下,只有一端的生物学参考界限是重要的,通常是上限“x”,相应的参考区间将是小于或等于“x”。

六、参考文献

[1] GB/T 29791.1-2013,体外诊断医疗器械制造商提供的信息(标示)第1部分:术语、定义和通用要求[S].

[2] CLSI. Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document EP28-A3c. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2010.

[3] WS/T 402-2012,临床实验室检验项目参考区间的制定[S].

[4] WS/T 780-2021,儿童临床常用生化检验项目参考区间[S].

质控品注册审查指导原则——质控品赋值研究

本指导原则旨在指导注册申请人对注册申报资料中质控品赋值研究资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对质控品赋值研究的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用,若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供申请人和审查人员使用的指导文件,不涉及注册审批等行政事项,亦不作为法规强制执行,如有能够满足法规要求的其他方法,也可以采用,但应提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规、标准体系及当前认知水平下制定的,随着法规、标准体系的不断完善和科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将适时进行调整。

一、适用范围

本指导原则适用于与体外诊断试剂配套使用的定值质控品,可以是单独注册申报,也可以与配合使用的体外诊断试剂合并申请注册。可以是适用于单一检测项目,也可以是适用于多个检测项目(即复合质控品)。本文是质控品赋值研究的一般要求。

控制物(Control Material)是被其制造商预期用于验证体外诊断医疗器械性能特征的物质、材料或物品。通常又被称作质控物或质控品,本文全部以质控品来指代。质控品的用途包括检验系统性能验证,实验室内质量控制以及实验室间质量评价等。

与体外诊断试剂配套使用的质控品, 用于检验程序的质量控制。

根据是否给出了分析物的标示值,质控品可分为定值质控和非定值质控。定值质控品是制造商通过合适的分析方法或过程赋值,获得靶值和或范围。

本指导原则不适用于用于室间质量评价的质控品。

本指导原则适用于进行相关产品的注册和变更注册,包括申报资料中的部分要求,其他未尽事宜,应当符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第48号)等相关法规要求。

二、基本原则

质控品的成分尽可能接近临床样本,减少基质和制备过程带来的影响。如有必要可对质控品的基质效应进行评估。

赋值之前应先确认质控品的均匀性和稳定性这两个基本特性。生产企业通过对原材料和生产工艺的选择和控制,确保质控品的均匀性和稳定性。质控品的均匀性要求应不低于国家标准、行业标准的规定。既定的靶值会随着时间变化而波动,在质控品声称的有效期内,靶值范围应是有效的。

质控品的赋值应与检测系统关联。采用声称的检测系统进行赋值,检测系统包括检测试剂、检测设备、校准品等。如适用于多个检测系统,申请人应对每个检测系统的赋值做出充分的研究。完整的赋值报告包括赋值方案、试验数据、结果报告。

三、审查要点

申请人应根据产品的特点,通过建立、验证或转移的一个或一系列过程,确定质控品在不同检测系统上的靶值及范围,最终将以靶值单或其他形式明确。

(一)靶值的建立

1.赋值方案

合理的赋值方案应综合考虑如设备、时间、地点、操作人员、试剂批次等可能的影响因素。申请人应根据产品特性设计合理的赋值方案,具体描述所采用的材料和方法,如:

1.1采用的检测系统

其中检测系统应明确采用的检测试剂及其批号,校准品及批号(校准方式),或其他用于确认试验运行有效性的更高级别的校准品或质控品(如适用),设备型号,设备数量(序列号)。

1.2检测地点及检测人员

明确检测的实验室数量,每个实验室对应的操作人员和设备安排。

1.3具体的检测方案

依据实际情况,描述检测用最小包装单元的数量,最小包装单元的取样次数,单个样本测定的重复次数,以及评估的时间范围等。

1.4验收标准

如有针对检测过程的质量控制,应明确运行有效性的方案和验收标准。

对于赋值结果应有明确的验收标准。如靶值在既定的范围内,或针对检测精密度作出相应要求。

2.数据处理

依据赋值方案,在确认检测系统运行有效后,详细记录数据结果,并对数据进行分析。

2.1数据离群值的判断

申请人应给出合理的统计方法,进行离群值的判定,明确存在离群值时的数据处理方案。

2.2 建立靶值及其范围

数据处理后,确定靶值,例如以平均值计为靶值时,需计算平均值,标准差SD和变异系数CV。

一般情况下,以靶值±2SD或靶值±3SD作为靶值的允许的上下限值,即靶值范围。还可以用其它形式表示靶值范围,如扩展不确定度及扩展因子。提供的靶值范围应具有合理性。

通常,原料批次及质控品的生产批次发生改变,靶值也随之改变,需要重新建立。

(二)靶值的确认

初步靶值建立之后,可采用相对简化的检测方案,再对靶值进行确认。例如,采用不同批次的检测试剂进行检测,观察靶值是否适用。如不适用,建议将质控品靶值与赋值检测试剂批号进行关联。

(三)靶值的转移

不同检测设备的预期用途、采用的检验原理和操作原理相同时,可考虑靶值的转移。如同一生产企业设计开发的系列设备,已充分验证设备之间分析性能的等效性。提交设备对比说明以及等效性研究资料后,申请人可采用相对简化的靶值建立过程。确认是否可以将原有靶值及其范围转移到新的设备。

四、名词解释

1.质控品:(Control Material)是被其制造商预期用于验证体外诊断医疗器械性能特征的物质、材料或物品。[GB/T 29791.1-2013,定义3.13]

2.质控品的赋值:由制造商适用合适的分析方法或过程分析的靶值,并指定靶值范围。

3.分析物:具有可测量特性的样品组分。例如在“血浆中葡萄糖物质浓度”中,“葡萄糖”是分析物。

五、参考文献

[1] GB/T 29791.1-2013 体外诊断医疗器械制造商提供的信息(标示)第1部分:术语、定义和通用要求 [S].

[2] GB/T 21415-2008体外诊断医疗器械生物样品中量的测量校准品和控制物质赋值的计量学溯源性 [S].

[3] CNAS-GL005 2018《实验室内部研制质量控制样品的指南》[Z].

[4] CNAS-GL003 2018《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》[Z].

[5] CNAS-GL017 2018 标准物质_标准样品赋值的一般原则和统计方法(ISO GUIDE 35-2006) [Z].

[6] WS/T 641-2018临床检验定量测定室内质量控制[S].

[7] WS/T 356-2011 基质效应与互通性评估指南[S].

[8] YY/T 1652-2019体外诊断试剂用质控物通用技术要求[S].

[9] YY/T 0501-2014《尿液干化学分析质控物》[S].

[10] YY/T 0702-2008 血细胞分析仪用质控物(品)[S].

[11] 定量测量的统计学质量控制:原理和定义;批准指南第三版(C24-A3)2006 [Z].

戊型肝炎病毒IgM/IgG抗体检测试剂注册审查指导原则

本指导原则旨在指导注册申请人对戊型肝炎病毒IgM/IgG抗体检测试剂注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门提供参考。

本指导原则是对戊型肝炎病毒IgM/IgG抗体检测试剂的一般要求,注册申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是对注册申请人和审查人员的指导性文件,但不包括注册审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,如果有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以采用,但需要提供详细的研究资料和验证资料,相关人员应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将适时进行调整。

一、适用范围

戊型肝炎病毒(hepatitis E virus,HEV)属于戊型肝炎病毒科,是戊型肝炎的病原体。戊型肝炎病毒感染见于世界各地,传播途径主要是粪-口传播,此外食用未煮熟的源自受感染的动物的肉、输血和人畜交叉感染也是重要的传播途径。戊型肝炎通常具有自限性,2~6周就可自愈,部分发展成重型肝炎(急性肝衰竭)或慢性肝炎,严重可导致死亡。孕妇感染戊肝病毒后有较高的急性肝衰竭、流产和死亡风险。戊型肝炎病毒引起的急性感染症状与甲型肝炎类似。

戊型肝炎病毒直径约27~34nm,基因组为单股正链RNA,含有3个开放阅读框架(ORF1、ORF2和ORF3)。与人类疾病相关的HEV主要有4个基因型,其中HEV-1和HEV-2仅见于人类,HEV-3、HEV-4在猪、野猪、鹿等若干动物中传播,也可造成人类感染。但目前普遍认为HEV只有一种血清型。

戊型肝炎的实验室检测方法包括肝功能指标、抗原检测、抗体检测和核酸检测。血清特异性抗体检测是目前辅助诊断戊型肝炎的重要手段,免疫层析法、酶联免疫法和化学发光法抗体检测试剂在临床中广泛应用。

本指导原则适用于以抗原抗体反应为原理,包括免疫层析法、酶联免疫法或化学发光法等,体外定性检测人体样本(如血清、血浆、全血)中的戊型肝炎病毒IgM和/或IgG抗体的试剂。结合临床和其他实验室指标,可用于戊型肝炎病毒感染的辅助诊断。本指导原则适用于注册申请和变更注册申请的情形。本指导原则仅针对注册申报资料中的部分内容进行撰写,其他未尽事宜应当符合《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》(国家药品监督管理局公告2021年第122号)等相关法规要求。

二、注册审查要点

(一)监管信息

1. 产品名称及分类编码

产品名称应符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第48号)及相关法规的要求,如戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光法)。根据《体外诊断试剂分类规则》,该产品按照第三类体外诊断试剂管理,分类编码为6840。

2. 其他信息还包括产品列表、关联文件、申报前与监管机构的联系情况和沟通记录以及符合性声明等文件。

(二)综述资料

综述资料主要包括产品预期用途、产品描述、有关生物安全性的说明、主要研究结果的总结评价以及同类产品上市情况介绍等内容。产品描述中应说明产品所采用的技术原理和特点。同类产品上市情况介绍部分应着重从方法学、检测原理、特异性抗原等主要组成成分、样本类型等方面写明拟申报产品与目前市场上已获批准的同类产品之间的主要区别。

(三)非临床资料

1. 产品技术要求及检验报告

注册申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下,根据产品研制、前期评价等结果,依据国家标准、行业标准及有关文献资料,结合产品特性按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》(2022年第8号)的要求编写。该类产品作为第三类体外诊断试剂,应当以附录形式明确主要原材料以及生产工艺要求。

如有适用的国家标准、行业标准,产品技术要求的相关要求应不低于相应的要求。

戊型肝炎病毒IgM/IgG抗体检测试剂的产品性能指标应主要包括:物理性状、阳性参考品符合率、阴性参考品符合率、精密性、批间差、最低检测限等。

如该项目已有国家标准品,技术要求中应体现国家标准品的相关要求,并使用国家标准品对三批产品进行检验。

2. 分析性能研究

注册申请人应提交在符合质量管理体系的生产环境下生产的试剂进行的所有性能评估资料,包括具体研究方法、实验方案、实验数据、统计分析等详细资料。有关分析性能评估的背景信息也应在申报资料中进行描述,包括实验地点,采用的试剂名称、规格和批号,仪器名称和型号,样本类型和来源等。分析性能评估的实验方法可以参考国际或国内有关体外诊断试剂性能评估的指导原则进行,建议着重对以下分析性能进行研究。戊型肝炎病毒IgM和IgG抗体的性能应分别研究。

2.1 样本稳定性

样本稳定性一般包括样本各种实际运输及储存(常温、冷藏和冷冻)条件下的保存期限验证,以确认样本的保存条件及保存时间。可以在合理的温度范围内,每间隔一定的时间段即对储存样本进行验证,从而确认不同类型样本的稳定性。可冷冻保存的样本还应对冻融次数进行合理验证。

2.2 适用的样本类型

如产品同时适用于血清和血浆,可采用同源比对方式验证样本的可比性。

2.3 企业参考品检验

根据主要原材料研究资料中的企业参考品设置情况,采用至少三批产品对企业参考品进行检验并提供详细的实验数据。

2.4 精密度

应对精密度指标,如标准差或变异系数等的评价标准做出合理要求。应考虑运行、时间、操作者、仪器、试剂批次和地点等影响精密度的条件,设计合理的精密度试验方案进行评价。

设定合理的精密度评价周期,例如:为期至少20天的检测。至少采用3个水平的真实样本进行精密度评价。具体要求如下:

①阴性样本:待测物浓度低于最低检测限或为零浓度,阴性符合率应为100%(n≥20)。

②临界阳性样本:待测物浓度略高于试剂的最低检测限,阳性检出率应大于95%(n≥20)。

③中/强阳性样本:待测物浓度呈中度到强阳性,阳性检出率为100%,变异系数(CV)应在合理的可接受范围内(n≥20),或条带结果显色均一。

2.5 包容性

应选择来源于不同时间、不同地域的多份临床确诊为戊型肝炎病毒抗体阳性的患者样本、商业化血清盘进行验证,建议至少覆盖HEV-1至HEV-4四个基因型,验证内容应包括重复性、检出限等,提供样本及浓度的确认方法、试验数据。

2.6 最低检测限

建议采用已明确戊型肝炎病毒抗体滴度的临床阳性样本,采用阴性样本进行系列稀释,进行最低检测限的建立和验证。应采用合理方法确认抗体类型和滴度,提供详细的确认方法及结果。

2.6.1最低检测限的确定

建议选取不同来源的至少3份真实样本,系列稀释获得多个浓度梯度,每个浓度重复检测不少于3次,以100%可检出的最低浓度水平作为预设检测限。在此浓度附近制备若干浓度梯度样品,每个浓度至少重复检测20次,将具有95%以上阳性检出率的最低浓度作为最低检测限。

2.6.2最低检测限的验证

选择与确定样本不同的3份真实样本,采用阴性样本稀释到最低检测限浓度水平,重复检测多次进行验证,应达到95%以上阳性检出率。

2.7 分析特异性

2.7.1 交叉反应

应对戊型肝炎病毒的近缘微生物抗体,易引起相同或相似的临床症状,及易合并感染的微生物抗体进行交叉反应验证。如人类EB病毒(EBV)、巨细胞病毒(CMV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)、甲型肝炎病毒(HAV)、乙型肝炎病毒(表面抗原/抗体、e抗原/抗体、核心抗体)、丙型肝炎病毒(HCV)等。同时进行高浓度戊型肝炎病毒特异性IgG抗体和IgM抗体之间的交叉反应验证。

如果试剂原料采用基因重组抗原,则还需考虑对重组基因导入微生物特异性抗体的交叉反应评价。例如采用大肠埃希菌作为宿主菌进行重组抗原的表达,建议考虑大肠埃希菌抗体阳性样本可能产生的交叉反应。

交叉反应用临床样本中相关病原体抗体滴度水平应较高,并且抗体类型(IgM、IgG)应与申报试剂检测抗体类型一致。提供所有用于交叉反应验证的样本来源、阴阳性和滴度确认等信息。

2.7.2干扰试验

应根据所采集样本类型,选择适用的干扰物质进行研究。建议在每种干扰物质的潜在最大浓度(“最差条件”)下,采用待测抗体为弱阳性和阴性水平的多例样本进行试验,应至少包括下列可能的干扰物质。

2.7.2.1 内源性干扰物质:血红蛋白、胆红素、脂类、类风湿因子、其他自身免疫性抗体,异嗜性抗体(如HAMA)、总IgG、总IgM、高浓度戊型肝炎病毒特异性IgG抗体与特异性IgM抗体。

2.7.2.2常见治疗性药物:不同种类的抗菌药物、干扰素、常见的抗病毒药物、症状相关其他经验性药物等。

2.7.2.3抗凝剂:如果试剂盒适用样本类型包括血浆(全血)样本,可采用一定数量同源样本通过比对试验的方法,验证各种抗凝剂的适用性。

2.8 IgM抗体破坏试验

对于戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂,建议对至少5份含有戊型肝炎病毒特异性IgM抗体的样本进行IgM破坏实验研究,方法为采用特定的化学制剂(如2-巯基乙醇或二硫苏糖醇)处理样本后,重新进行检测,IgM检测结果应为阴性。

2.9 钩状(HOOK)效应

须采用多份高滴度样本进行梯度稀释后由低浓度至高浓度分别检测,每个梯度的稀释液重复3~5次,对钩状效应进行研究。

2.10 其他需注意问题

对于使用仪器进行结果判读的产品,应提供产品说明书【适用机型】项中所有型号仪器的性能评估资料。

2.11 反应体系

反应体系研究资料包括样本的制备方式(采集和处理)、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、质控方法、结果判读方式等。

反应条件确定:注册申请人应考虑反应时间、判读时间、反应温度、洗涤液体积和洗涤次数(如涉及)等条件对产品性能的影响,通过实验确定上述条件的最佳组合。

反应体系中样品加样方式及加样量确定:通过实验确定最佳的加样方式及加样量。如样本需采取稀释或其他必要的方法进行处理后方可用于最终检测,注册申请人还应对样本稀释液及其用量、其他必要的处理方法等进行研究。对于IgM抗体检测试剂,如采用间接法,建议考虑高浓度特异性IgG对结果的影响,合理设置IgG去除相关样本处理步骤(例如采用含有IgG吸附剂的样本稀释液等),或者详述产品设计中关于避免IgG影响IgM检测结果的合理措施,尽量减少特异性IgG对IgM检测造成的假阴性和假阳性。

3. 稳定性研究

主要包括实时稳定性(有效期)、开瓶(开封)稳定性、冻融稳定性(如涉及)、机载稳定性(如涉及)、运输稳定性等研究。如果产品配套校准品,还应对校准频率进行研究。可根据实际需要选择合理的稳定性研究方案。稳定性研究资料应包括研究方法的确定依据、具体的实施方案、详细的研究数据以及结论。对于实时稳定性研究,应提供至少三批样品在实际储存条件下保存至成品有效期后的研究资料。

4. 阳性判断值研究

提交对申报试剂阴性/阳性结果判断的阳性判断值(cut-off)确定资料,包括具体的试验方案、人群及样本选择、评价标准、统计学分析和研究数据等。建立阳性判断值的样本选择应考虑不同的地理区域、不同的感染阶段和生理状态等因素的影响,纳入阴性、阳性及临界值附近的样本。如检测结果为数值形式,建议采用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC)的分析方式来确定合理的阳性判断值;如试验结果存在灰区(equivocal zone),应提供灰区建立的依据。

如产品适用多个样本类型,应明确不同的样本类型是否存在差异。如有差异,应分别进行阳性判断值的确定。

5. 其他资料

5.1主要原材料研究资料

此类产品的主要原材料一般包括抗原、抗体、对照品/质控品/校准品和企业参考品等。应提供主要原材料的选择与来源、制备过程、质量控制标准等相关研究资料。如主要原材料为自制,应提供其详细制备过程;如主要原材料源于外购,应提供资料包括:选择该原材料的依据及对比筛选试验资料、供应商提供的质量标准、出厂检验报告,以及该原材料到货后的质量检验资料,供应商应固定,不得随意更换。

5.1.1戊型肝炎病毒抗原

应注重抗原表位的选择,原材料研究资料中应将此方面的考虑进行详述。详细描述抗原的名称,天然/重组表达信息及选择该抗原的依据。提交抗原来源、生产商选择、制备、纯化、鉴定、质量标准(外观、蛋白浓度、纯度、分子量、功能性试验等)及检验等详细试验资料。

5.1.2 抗人IgM/IgG抗体

详述抗体的选择过程,提交抗体生物学来源、免疫原及质量标准(外观、蛋白浓度、纯度、分子量、效价、功能性试验等)等详细试验资料。

5.1.3 质控线/对照品/质控品

免疫层析方法学的产品一般应设置质控线,详述质控线相关原材料(例如抗体)的来源、选择依据和质量标准。

对照品/质控品应至少包含阴性和阳性两个水平。阳性对照品/质控品可选择经合理稀释的临床阳性样本或人源化抗体,阴性对照品/质控品可选择临床阴性样本或阴性基质等。提交相关原料的来源、选择和阴阳性确认等相关研究资料。应对对照品/质控品的检测结果做出明确的范围要求。

5.1.4 其他主要原材料

除上述主要原材料外,产品中包含的其他主要原材料,如胶体金、辣根过氧化物酶、吖啶酯、硝酸纤维素膜、微孔板、磁微粒、样本稀释液等,均应进行验证,并提交相关资料。明确主要原材料的供应商和质量控制标准。免疫层析方法学的产品如适用于全血,应介绍血细胞去除方式及相关原材料,并验证去除效果。

5.1.5 企业参考品

应根据产品的实际情况,科学、合理的设定企业参考品。提交企业参考品的原料来源、选择、制备、阴阳性及浓度/滴度确认方法或试剂等相关验证资料。企业参考品的基质应与待测样本相同。企业参考品的设置应至少包括:阳性参考品、阴性参考品、检测限参考品和重复性参考品。其中阳性参考品重在评估产品的包容性,应选择不同来源的临床样本,并设置不同滴度水平。阴性参考品应可评价产品的特异性,应包含可能的干扰和交叉样本,对于检测戊型肝炎病毒IgM抗体的试剂,阴性参考品中建议包括戊型肝炎病毒IgG抗体阳性样本。检测限参考品可设置临床阳性样本的系列稀释样本,其中应包含最低检测限水平。重复性参考品可设置至少两个水平的临床阳性样本,包括最低检测限附近浓度。对于同时检测戊型肝炎病毒IgM和IgG抗体的试剂,企业参考品需对IgM抗体和IgG抗体分别设置。

5.2 生产工艺研究资料

5.2.1 产品基本反应原理介绍。

5.2.2 主要生产工艺介绍,可用流程图方式表示,并简要说明主要生产工艺的确定依据。

5.2.3 包被/标记工艺研究,应考虑如包被/标记液量、浓度、时间、PH值、标记比率等指标对产品性能的影响,通过实验确定上述指标的最佳组合。

5.2.4 显色系统、酶作用底物等的介绍以及最适条件研究。

(四)临床试验

临床试验的开展、方案的制定以及报告的撰写等均应符合相关法规及《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》的要求。

1.研究方法

该类产品临床试验建议采用观察性研究。临床试验可采用试验体外诊断试剂与已上市同类产品(对比试剂)进行比较研究,评价两种方法检测结果的一致性,评价指标通常包括阳性符合率、阴性符合率等。对比试剂在预期用途、适用人群、样本类型、检测方法学、检测性能等方面应与试验体外诊断试剂具有较好的可比性。

如试验体外诊断试剂在该类产品现有的临床预期用途下,有新的临床预期用途(如:定量检测产品的治疗效果监测等),应采用试验体外诊断试剂与临床参考标准进行比较研究,对产品新预期用途进行临床评价。临床参考标准是指现有条件下临床上可获得的能够用来确定受试者目标状态的最佳方法,通常来自临床和实验室的医学实践,包括患者跟踪随访等。

如试验体外诊断试剂性能优于已上市同类产品,如产品灵敏度显著高于已上市同类产品,可将试验体外诊断试剂与临床参考标准的比较研究和试验体外诊断试剂与境内已上市同类产品的比较研究相结合,对产品的临床性能进行综合评价,从而支持预期用途所声称的内容。

2.受试者选择及样本收集

临床试验方案中应根据试验体外诊断试剂的预期用途、目标人群和检测要求等合理确定临床试验受试者的选择要求和样本收集方法,包括:受试者入组/排除标准等。

根据产品临床试验的目的,应入组戊型肝炎病毒感染的疑似人群,包含不同年龄段、不同性别人群。入组人群应具有戊型病毒性肝炎的流行病学史或临床表现,同时根据临床确认的需要,入组病例应包括不同疾病分期(如:急性期、恢复期等)的患者。如试验体外诊断试剂声称可适用于“疾病监测”,临床试验应入组符合要求的病例,进行患者跟踪随访研究。

临床试验中所涉及的样本类型应为实际临床检测中常用的样本类型。如试验体外诊断试剂所适用的不同样本类型在样本基质、被测物来源、被测物浓度水平、干扰因素以及采样部位等方面几乎没有差异,且经临床前研究证明分析性能没有差异,例如某些检测中的血清和血浆样本,则临床试验中不同样本类型可进行汇总统计。

3.临床试验机构数量和要求

该类产品临床试验应在不少于3家(含3家)符合要求的临床试验机构开展。申办者应根据产品特点及其预期用途,综合不同地区戊型肝炎病毒流行情况等因素选择具有代表性的机构开展临床试验,包括受试人群的代表性等。

4.临床评价指标

该类产品临床评价指标主要包括试验体外诊断试剂与已上市同类产品相比的阳性符合率、阴性符合率等。如试验体外诊断试剂与临床参考方法进行对比研究,其临床评价标准应包括临床灵敏度、临床特异度等。

5.临床试验样本量估算

适当的样本量是保证试验体外诊断试剂临床性能得到准确评价的必要条件。临床试验样本量应满足统计学要求,可采用适当的统计学方法进行估算。

样本量估算过程中需要考虑临床试验中病例的剔除率,一般而言,病例剔除率不应高于10%。

临床试验样本量除需满足上述统计学估算的最低样本量要求外,还应保证入组受试者特征及分布符合预期适用人群。

6.统计分析

临床试验统计分析,应与临床试验目的一致,如临床试验目的为验证试验体外诊断试剂与已上市产品的一致性,统计分析一般以2×2表的形式总结两种分析方法的检测结果,并据此计算阳性符合率、阴性符合率、总符合率、Kappa值等指标及其95%置信区间。

(五)产品说明书

产品说明书是体外诊断试剂注册申报最重要的文件之一。产品说明书的格式应符合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》(原国家食品药品监督管理总局通告2014年第17号)的要求,进口体外诊断试剂的中文说明书除格式要求外,其内容应尽量保持与原文说明书的一致性,翻译力求准确且符合中文表达习惯。产品说明书中相关技术内容均应与注册申请人提交的注册申报资料中的相关研究结果保持一致,如某些内容引用自参考文献,则应以规范格式对此内容进行标注,并单独列明文献的相关信息。

结合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求,戊型肝炎病毒IgM/IgG抗体检测试剂说明书编写应重点关注以下内容。

1.【预期用途】

1.1该产品用于体外定性检测人××(如血清、血浆、全血等)样本中的戊型肝炎病毒IgM/IgG抗体。

1.2结合临床和其他实验室指标,用于戊型肝炎病毒感染的辅助诊断。

1.3临床背景描述:简单介绍病原体的生物学特征、流行病学、潜伏期、易感人群、感染后的临床表现及相关疾病等。简要介绍现有的戊型肝炎病毒临床或实验室诊断方法。

2.【样本要求】重点明确以下内容:

2.1样本采集:明确采集时间、采集顺序、采集量等,是否受临床症状、用药情况等因素的影响。说明采集方法及样本类型,对于血浆等样本,应注明对抗凝剂的要求。

2.2干扰物的影响:明确常见干扰物对实验结果是否产生影响,明确可接受的最大干扰物浓度。

2.3样本处理及保存:样本处理方法、保存条件(如冷藏、冷冻等)及不同保存条件下的保存时限和运输条件等。冷藏、冷冻样本检测前是否需要恢复室温,冷冻样本的冻融次数限制等。

3.【检验方法】

详细说明试验操作的各个步骤:

3.1实验环境:实验室的温度、湿度要求,检测试剂及样本的复温要求等。

3.2试剂配制方法,试剂开封后使用方法等。

3.3高浓度样本稀释的方法。

3.4试验条件:操作步骤、温度、时间、仪器波长等。

3.5质量控制:操作步骤,质控结果的要求(试验有效性的判断),质控结果不符合要求的处理方式。

3.6对于免疫层析法检测试剂可以图示形式显示正确的检验操作方法、程序等。特别注意应强调操作温度及湿度条件、读取结果的时间。

3.7特别说明检验操作过程中的注意事项。

4.【阳性判断值】说明阳性判断值,并简要说明阳性判断值确定的试验方法。如阳性判断值需进行计算确定,详细描述具体计算方法。

5.【检验结果的解释】

结合质控线/对照品/质控品以及样本的检测结果,对所有可能出现的结果组合及相应的解释进行详述。对于免疫层析法检测试剂可采用图示形式显示检测结果。检验结果的解释应以阳性判断值的研究结论为依据。如有适用的临床诊疗指南,则应在此项下引用,相应检验结果的解释应符合相关指南的要求。如有灰区判定,详细说明灰区样本的处理方法。

6.【检验方法局限性】

综合产品的预期用途、临床背景、检测方法及适用范围等信息,对可能出现的局限性进行相关说明,建议包括以下内容:

6.1本试剂盒的检测结果不得作为临床诊治的唯一依据,对患者的临床管理应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

6.2不合理的样本采集、转运、处理及不当的实验操作和实验环境均有可能导致假阴性或假阳性结果。

6.3感染初期,IgM抗体可能未产生或者产生水平低于产品最低检测限,而产生阴性结果。检测阴性不能排除急性感染,对于可疑的样本建议进行进一步检测,或至少间隔7天再次检测。

6.4在近几个月内接受过输血或其他血液制品治疗的人群,对其阳性检测结果的分析应慎重。

6.5免疫功能受损人群或戊型肝炎慢性感染人群,其血清学抗体检测的参考价值有限,可能会导致错误的医学解释。

7.【产品性能指标】

详述以下性能指标:企业参考品符合率、最低检测限、包容性、精密度、特异性(交叉反应和干扰试验)、钩状(HOOK)效应。介绍所用样本背景信息、数量、浓度,评价方法及检测结果。

8.【注意事项】

应至少包括以下内容:

8.1有关试剂盒内人源组分(如有)生物安全性的警告。如:试剂盒内对照品(质控品)或其他可能含有人源物质的组分,虽已经通过了乙型肝炎病毒表面抗原(HBs-Ag)、人类免疫缺陷病毒1/2型抗体(HIV1/2-Ab)、丙型肝炎病毒抗体(HCV-Ab)等项目的检测,结果为阴性,但截至目前,没有任何一项检测可以确保绝对安全,故仍应将这些组分作为潜在传染源对待。

8.2有关实验操作、样本保存及处理等其他注意事项。

三、参考文献

[1]体外诊断试剂注册与备案管理办法[Z](国家市场监督管理总局令第48号).

[2]体外诊断试剂临床试验技术指导原则[Z](国家药监局2021年第72号公告).

[3]体外诊断试剂说明书编写指导原则[Z](原国家食品药品监督管理总局公告2014年第17号).

[4]关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告[Z](国家药品监督管理局公告2021年第122号).

[5]戊型病毒性肝炎诊疗规范.中国医师协会感染科医师分会.中华临床感染病杂志, 2009.

[6]戊型病毒性肝炎诊断标准.中华人民共和国卫生部, 2008.

人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂临床前注册审查指导原则

本指导原则旨在指导注册申请人对人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂性能评价研究注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门对注册申报资料的技术审评提供参考。

本指导原则是对人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用,若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是对申请人和审查人员的指导性文件,但不包括注册审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,如果有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以采用,但需要提供详细的研究资料和验证资料,相关人员应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将适时进行调整。

一、适用范围

艾滋病,即获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS),其病原体为人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV),亦称艾滋病病毒,属于反转录病毒科慢病毒属。

从全球流行情况来看,HIV-1流行率最高,尤其是HIV-1的M组是全球艾滋病的主要致病原。 HIV-2型的感染人群主要分布在非洲西部国家,其他国家地区也偶有报道。

HIV的实验室检测主要包括HIV抗原抗体检测、HIV核酸检测、CD4+T淋巴细胞计数、HIV耐药检测等。其中HIV抗体检测包括筛查试验和补充试验。

本指导原则适用于采用免疫层析法、化学发光法、时间分辨免疫荧光法等免疫学方法,体外定性检测人血清、血浆、全血、口腔黏膜渗出液、尿液等的人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂及抗原抗体联合检测试剂的性能评价部分。结合临床和其他实验室指标,可用于人类免疫缺陷病毒感染的辅助诊断。对基于其他方法学或检测靶标的试剂、自测类检测试剂,可能部分要求不完全适用或本文所述内容不够全面,申请人可以参照本指导原则,根据产品特性对适用部分进行评价或补充其他的评价资料进行相应验证。对于该类产品的临床研究资料参照《人类免疫缺陷病毒检测试剂临床研究注册技术审查指导原则》。

本指导原则不适用于国家法定血源筛查用HIV检测试剂。

二、注册审查要点

(一)监管信息

1. 产品名称及分类编码

产品名称应符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第48号)及相关法规的要求,如人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂(化学发光法)。根据《体外诊断试剂分类规则》,该产品按照第三类体外诊断试剂管理,分类编码为6840。

2. 其他信息还包括产品列表、关联文件、申报前与监管机构的联系情况和沟通记录以及符合性声明等文件。

(二)综述资料

综述资料主要包括产品描述、预期用途、申报产品上市历史等内容。产品描述中应说明产品所采用的技术原理。同类产品上市情况介绍部分应着重从方法学、检测原理、特异性抗原抗体等主要组成成分、样本类型等方面写明拟申报产品与目前市场上已获批准的同类产品之间的主要区别。

(三)非临床资料

1. 产品技术要求及检验报告

申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下,根据产品研制、前期评价等结果,依据国家标准、行业标准及有关文献资料,按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》(2022年第8号)的要求编写。该类产品作为第三类体外诊断试剂,应当以附录形式明确主要原材料及生产工艺要求。

如有适用的国家标准、行业标准,产品技术要求的相关要求应不低于相应的要求。如该项目已有国家标准品,技术要求中应体现国家标准品的相关要求,并使用国家标准品对三批产品进行检验。

人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂的产品性能指标应主要包括:物理性状、阳性参考品符合率、阴性参考品符合率、重复性、最低检测限等。

2. 分析性能研究

申请人应提交在符合质量管理体系的生产环境下生产的试剂进行的所有性能评估资料,包括具体研究方法、实验方案、实验数据、统计分析等详细资料。有关分析性能评估的背景信息也应在申报资料中进行描述,包括实验地点,采用的试剂名称、规格和批号,仪器名称和型号,样本类型和来源等。分析性能评估的实验方法可以参考国际或国内有关体外诊断试剂性能评估的指导原则进行,建议着重对以下分析性能进行研究。人类免疫缺陷病毒抗原和抗体的性能应分别研究。不同性能评估试验建议采用不同的临床样本。

2.1样本稳定性

一般包括样本各种实际运输及储存(常温、冷藏和冷冻)条件下的保存期限验证,以确认样本的保存条件及保存时间。可以在合理的温度范围内,每间隔一定的时间段即对储存样本进行验证,从而确认不同类型样本的稳定性。可冷冻保存的样本还应对冻融次数进行合理验证。

2.2适用的样本类型

如果试剂适用于多种样本类型,应分别进行性能评估评价每种样本类型的适用性。如产品适用于血清和血浆,可采用同源比对验证样本的可比性和各种抗凝剂的适用性。如产品适用于静脉全血,建议进行最低检测限和精密度研究,同时进行同源比对试验。

应以列表形式说明各项分析性能评估中使用的样本类型及其来源。

2.3企业参考品检验

根据主要原材料研究资料中的企业参考品设置情况,采用三批产品对企业参考品进行检验并提供详细的实验数据。

2.4准确度

抗体检测试剂:采用同类已上市产品,检测同一套样本的方式,比较检测结果的差异。样本应选择一定数量符合样本稳定性的预期人群样本,且包含干扰及交叉样本,纳入孕妇、自身免疫系统疾病、慢性代谢病等人群。样本应注意对常见型别/流行株的覆盖,建议包含不同来源、不同感染期(急性期、无症状感染期、艾滋病期)的临床样本。应采用合理方法确认抗体类型和浓度,提供详细的确认方法及结果。

对于难以获得临床样本的1型M组其他亚型、1型O组、2型可通过检测3套及以上商业参考盘分析申报产品检测结果与经确认结果的符合情况,评价申报产品的检测准确度。此处所述参考盘指已经诊断准确度标准/其他成熟方法检测确认过的,或有准确临床诊断信息的,由多份样本组成的一套样本。

抗原检测试剂:可通过临床样本、商业参考盘、病毒培养物或重组抗原样本对上述型别进行验证。

2.5精密度

HIV-1 M组抗体、HIV-1 O组抗体、HIV-2抗体、抗原应分别进行精密度研究。应选择临床样本、病毒培养物或重组抗原,HIV-1 O组抗体、HIV-2抗体可选择商业参考盘进行研究。

2.5.1 重复性、中间精密度和再现性

申请人应对精密度指标的评价标准做出合理要求,如变异系数的范围或显色强度等。应对可能影响检测精密度的主要变量进行验证,包括不同时间、地点、操作者、检测轮次、试剂批次、适用仪器(如适用)等。

设定合理的精密度评价周期,例如:为期至少20天的检测。至少采用3个水平的临床样本进行精密度评价,具体要求如下:

阴性样本:待测物浓度低于最低检测限或为零浓度,阴性检出率应为100%(n≥20)。

临界阳性样本:待测物浓度略高于试剂的最低检测限,阳性检出率应大于95%(n≥20)。

中/强阳性样本:待测物浓度呈中度到强阳性,阳性检出率为100%,变异系数(CV)应在合理的可接受范围内(如适用)(n≥20)。

2.5.2 临界值水平的精密度研究(如适用)

除上述精密度研究外,建议申请人对申报产品的临界值进行确定,并采用该浓度/水平样本进行精密度研究。

首先建立C50浓度,并通过对该浓度水平样本进行多次重复检测,以对C50浓度进行确认。而后以各浓度水平样本进行多次重复检测的方式,判断某一特定可接受范围。

申请人可结合产品的特点,设置合理的(单侧或双侧)置信度水平,采用合理的统计方法对数据进行分析。推荐对C50±20%两个浓度水平分别重复进行40次检测,当+20%浓度水平全部为阳性,-20%浓度水平全部为阴性时,得出-20%到+ 20%浓度范围包含C5~C95区间的置信度>80%。

2.6包容性

抗体检测试剂:应选择来源于不同时间、不同地域的多份临床确诊且经合理方法确定人类免疫缺陷病毒抗体阳性的患者样本或商业参考盘进行检测,建议覆盖1型M组(包括B/B'型、 CRF 07_BC重组型、CRF 08_BC重组型、CRF 01_AE重组型、CRF 55_01B在内的至少10种亚型或重组型)、1型O组、2型。

抗原检测试剂:应选择来源于不同时间、不同地域的多份临床确诊且经合理方法确定人类免疫缺陷病毒抗原阳性的患者样本/病毒培养物或商业参考盘进行包容性评价。包容性评价检测结果应与预期结果相符。验证用样本的浓度水平应接近检测限浓度,可采用临床阴性样本进行稀释。

2.7最低检测限

抗体检测试剂:至少包括1型M组(B/B'型、BC重组型(包括CRF 07_BC重组型和CRF 08_BC重组型)、AE重组型(CRF 01_AE重组型))、1型O组、2型。建议采用已明确人类免疫缺陷病毒抗体滴度的临床阳性样本,其中1型O组、2型可选用商业参考盘。一般情况下应采用阴性样本系列稀释,对于口腔黏膜渗出液和尿液,可采用模拟基质系列稀释,稀释后进行最低检测限的建立和验证。应采用合理方法确认抗体类型和滴度,提供详细的确认方法及结果。

抗原检测试剂:建议采用已明确人类免疫缺陷病毒抗原浓度的临床阳性样本/病毒培养液/标准品/商业参考盘或重组抗原,验证型别与抗体检测试剂相同。采用阴性样本或基质进行系列稀释,进行最低检测限的建立和验证。应采用合理方法确认抗原类型和浓度,提供详细的确认方法及结果。最低检出限建议不低于相关标准要求。

2.7.1最低检测限确定

每个型别选取至少3份样本,系列稀释获得多个浓度梯度,每个浓度重复检测不少于3次,以100%可检出的最低浓度水平作为预设检测限。在此浓度附近制备若干浓度梯度样品,每个浓度至少重复检测20次,将具有95%阳性检出率的最低浓度作为最低检测限。

2.7.2最低检测限验证

选择与2.7.1不同的3份样本,采用阴性基质稀释到最低检测限浓度水平进行验证,应达到95%阳性检出率。

2.8分析特异性

2.8.1交叉反应

用于人类免疫缺陷病毒交叉反应验证的病原体种类主要考虑以下几方面:抗原结构具有同源性、易引起相同或相似的临床症状、采样部位正常寄生或易并发的其他微生物。

如果试剂原料采用基因重组抗原,则还需考虑对重组基因导入微生物特异性抗体的交叉反应评价。例如采用大肠埃希菌作为宿主菌进行重组抗原的表达,建议考虑大肠埃希菌抗体阳性样本可能产生的交叉反应。

交叉反应物的抗原抗体应分别进行验证,建议在病原体的医学相关水平进行交叉反应的验证。通常病毒最低浓度为105 PFU/mL,细菌或者真菌的最低浓度为106 CFU/mL,提供所有用于交叉反应验证的病毒/样本的来源、种属/型别、阴阳性鉴定和浓度/滴度确认等试验资料。

抗体试剂建议进行的交叉反应病原体:Ⅰ/Ⅱ型人类嗜T细胞病毒、梅毒螺旋体、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、巨细胞病毒、EB病毒、结核分枝杆菌、Ⅰ/Ⅱ型单纯疱疹病毒、水痘带状疱疹病毒、马尔内菲青霉菌、人乳头瘤病毒、人细小病毒B19。

抗原试剂建议进行的交叉反应病原体:甲型流感病毒、乙型肝炎病毒、巨细胞病毒、EB病毒、结核分枝杆菌、Ⅰ/Ⅱ型单纯疱疹病毒、水痘带状疱疹病毒、念珠菌、人乳头瘤病毒、人细小病毒B19、风疹病毒、马尔内菲青霉菌、支原体、隐球菌。

2.8.2干扰试验

应根据所采集样本类型,选择适用的干扰物质进行研究。建议申请人在每种干扰物质的潜在最大浓度(“最差条件”)下,采用待测抗体/抗原为弱阳性和阴性水平的多例样本进行试验,应至少包括下列可能的干扰物质。

内源性干扰物质:

血液:血红蛋白、胆红素、血脂、类风湿因子、其他自身免疫性抗体(如抗核抗体、系统性红斑狼疮),异嗜性抗体(如HAMA)、总IgG、总IgM、红细胞压积(全血样本适用)。

口腔黏膜渗出液:唾液(蛋白)、漱口水、薄荷糖、食物残渣、牙膏。

尿液:尿潜血、总蛋白、尿胆红素、尿液白细胞、红细胞、尿酮体、尿胆原、亚硝酸盐、葡萄糖、细菌、真菌、尿比重和pH异常样本

外源性干扰物质:

常见治疗性药物:主要包括抗反转录病毒药物(核苷类反转录酶抑制剂、非核苷类反转录酶抑制剂、蛋白酶抑制剂、整合酶抑制剂、融合抑制剂)、抗病毒药物(鸟苷类、阿昔洛韦、伐昔洛韦、奥司他韦等)、抗生素、抗炎镇痛药(阿司匹林、洛索洛芬、布洛芬等)、抗结核药(利福平、异烟肼等)及其他针对机会性感染疾病的治疗药物、症状相关其他经验性药物(如激素类药物)。

其他外源性干扰物:乙醇、咖啡因、常见及新型毒品(选择性验证)。

2.9高剂量钩状效应

HIV-1抗体、HIV-2抗体、抗原应分别进行钩状效应研究,须采用多份高滴度临床样本或重组抗原进行梯度稀释后由低浓度至高浓度分别检测,每个梯度的稀释液重复3~5次,对钩状效应进行合理的验证。

2.10其他需注意问题

对于使用仪器进行结果判读的产品,应提供产品说明书【适用机型】项中所有型号仪器的性能评估资料。

2.11反应体系

反应体系研究资料包括样本的制备方式(采集和处理)、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、质控方法、结果判读方式等。

反应条件确定:申请人应考虑反应时间、判读时间、反应温度、洗涤液体积和洗涤次数(如涉及)等条件对产品性能的影响,通过实验确定上述条件的最佳组合。

反应体系中样品加样方式及加样量确定:通过实验确定最佳的加样方式及加样量。如样本需采取稀释或其他必要的方法进行处理后方可用于最终检测,申请人还应对样本稀释液及其用量、其他必要的处理方法、采样时间点(用药前后、刷牙前后、餐前餐后、尿液采集时间/尿段)、专用采样工具等进行研究。

3. 稳定性研究

主要包括实时稳定性(有效期)、开瓶(开封)稳定性、冻融稳定性(如涉及)、机载稳定性(如涉及)、运输稳定性等研究。如果产品配套校准品,还应对校准频率进行研究。申请人可根据实际需要选择合理的稳定性研究方案。稳定性研究资料应包括研究方法的确定依据、具体的实施方案、接受标准、详细的研究数据以及结论。对于实时稳定性研究,应提供至少三批样品在实际储存条件下保存至成品有效期后的研究资料。

4. 阳性判断值研究

提交对申报试剂阴性/阳性结果判断的阳性判断值(cut-off)研究资料,包括具体的试验方案、人群及样本选择、评价标准、统计学分析和研究数据等。建立阳性判断值的样本选择应考虑不同的地理区域、不同的感染阶段和生理状态等因素的影响,纳入阴性、阳性及临界值附近的样本。申请人应根据具体情况选择适当的方法,如受试者工作特征曲线(ROC)的分析方式,来确定合理的阳性判断值。若试验结果存在灰区,则应明确灰区建立的基础。

如产品适用多个样本类型,应明确不同的样本类型是否存在差异,如无差异,可采用一个样本类型进行阳性判断值确定后,对其他样本类型进行验证。如有差异,应分别进行阳性判断值的确定。

5. 其他资料

5.1主要原材料研究资料

此类产品的主要原材料一般包括抗原、抗体、对照品/质控品/校准品和企业参考品等。如主要原材料为企业自制,应提供其详细的制备、鉴定和质量控制过程,其制备工艺必须相对稳定;如主要原材料源于外购,应提供资料包括:选择该原材料的依据及对比筛选试验资料、选定的供应商名称,供应商提供的原材料检验报告(质量证书),以及该原材料到货后的入厂检验报告,供应商应为原材料的生产商,不得随意更换。申请人应对各主要原材料均明确质量控制标准。

5.1.1人类免疫缺陷病毒抗原

应注重抗原表位的选择,详述选择该抗原的依据及过程。详细描述抗原的名称,生物学来源、供应商、天然/重组表达信息,提交抗原制备、纯化、鉴定及质量标准(外观、蛋白浓度、纯度、分子量、功能性试验等)等详细试验资料。

5.1.2 人类免疫缺陷病毒抗体

抗体的选择依据及过程,提交抗体名称、生物学来源、免疫原、克隆号及质量标准(外观、蛋白浓度、纯度、分子量、效价、功能性试验等)等详细试验资料。

5.1.3质控线/质控品/校准品

免疫层析方法学的产品应设置质控线,详述质控线相关原材料(例如羊抗鼠IgG多克隆抗体)的选择依据和质量标准。

质控品应至少包含阴性和阳性两个水平。阳性质控品/校准品可选择经合理稀释的临床阳性样本/重组抗原/人源化抗体等;阴性质控品/校准品建议选择临床阴性样本或阴性基质。提交相关原料的来源、选择和阴、阳性确认、溯源等相关研究资料。企业应对质控品的检测结果做出明确的范围要求(试验有效性的判断)。

5.1.4其他主要原材料

除上述主要原材料外,产品中包含的其他主要原辅料,如胶体金、标记物(如辣根过氧化物酶等)、发光底物(如吖啶酯等)、硝酸纤维素膜、微孔板、磁微粒等,均应进行验证,并提交相关资料。明确主要原辅料的供应商和质量控制标准。免疫层析方法学的产品如适用于全血,应介绍血细胞去除方式及相关原材料,并验证去除效果。

5.1.5企业参考品

企业参考品是保证产品性能稳定的重要构成之一。应提交企业参考品的原料来源、选择、制备、阴阳性及浓度/滴度确认方法或试剂等相关验证资料。企业参考品的基质应与待测样本相同,对于口腔黏膜渗出液和尿液,如难以获得大量待测样本基质或样本稳定性差,可选择模拟基质。企业参考品的设置应至少包括:阳性参考品、阴性参考品、检测限参考品和重复性参考品。

对于同时检测抗原和抗体的试剂,企业参考品需对抗原和抗体分别设置。

抗体企业参考品应选择不同来源的临床样本,其中 O组、2型如难以获得临床样本可选择商业参考盘或免疫制备抗体。其中阳性参考品重在评估产品的包容性,并设置不同滴度水平,应覆盖申报产品声称可检出的主要亚型,至少包括M组(B/B'型、BC重组型(包括CRF 07_BC重组型和CRF 08_BC重组型)、AE重组型(CRF 01_AE重组型))、O组(如声称)、2型(如声称)。阴性参考品应可评价产品的特异性,建议包括含有常见内源性干扰物质(如适用)溶血、脂血、黄疸、类风湿因子、唾液、漱口水、尿潜血、总蛋白、尿胆红素、其他病原体抗体(如梅毒螺旋体、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、结核杆菌)等可能的干扰和交叉样本。检测限参考品应包含最低检测限水平,验证型别与阳性参考品相同。重复性参考品可设置1型、2型(如声称)各至少两个水平的阳性样本,包括最低检测限附近浓度。

抗原企业参考品可选择不同来源的临床样本、病毒培养物、商业参考盘或重组抗原等。其中阳性参考品重在评估产品的包容性,并设置不同滴度水平,验证型别应与抗体阳性参考品相同。阴性参考品应可评价产品的特异性,建议包括含有常见内源性干扰物质(如适用)溶血、脂血、黄疸、类风湿因子、唾液、漱口水、尿潜血、总蛋白、尿胆红素、其他病原体(如乙型肝炎病毒、巨细胞病毒)等可能的干扰和交叉样本。检测限参考品应包含最低检测限水平,验证型别应与阳性参考品相同。重复性参考品可设置1型、2型(如声称)各至少两个水平样本,包括最低检测限附近浓度。

5.2生产工艺研究资料

5.2.1产品基本反应原理介绍。

5.2.2主要生产工艺介绍,可用流程图方式表示,并简要说明主要生产工艺的确定依据。

5.2.3包被/标记工艺研究,申请人应考虑如包被/标记液量、浓度、时间、条件等指标对产品性能的影响,通过实验确定上述指标的最佳组合。

5.2.4显色系统、酶作用底物等的介绍以及最适条件研究。

5.2.5详细描述为消除干扰影响、降低假阳性率等采取的特殊工艺处理(如表面活性剂的选择),提交相应研究资料。

(四)产品说明书

产品说明书是体外诊断试剂注册申报最重要的文件之一。产品说明书的格式应符合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》(原国家食品药品监督管理总局通告2014年第17号)的要求,进口体外诊断试剂的中文说明书除格式要求外,其内容应尽量保持与原文说明书的一致性,翻译力求准确且符合中文表达习惯。产品说明书中相关技术内容均应与申请人提交的注册申报资料中的相关研究结果保持一致,如某些内容引用自参考文献,则应以规范格式对此内容进行标注,并单独列明文献的相关信息。

结合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求,人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂说明书编写应重点关注以下内容。

1.【预期用途】

1.1该产品用于体外定性检测人血清/血浆/全血……样本中的人类免疫缺陷病毒(如P24)抗原和(HIV-1/2 M/O组)抗体。

1.2结合临床和其他实验室指标,用于人类免疫缺陷病毒感染的辅助诊断。

1.3临床背景描述:简单介绍病原体的生物学特征、流行病学、潜伏期、易感人群、感染后的临床表现及相关疾病等。简要介绍现有的HIV临床或实验室诊断方法。

2.【样本要求】重点明确以下内容:

2.1样本采集:明确采集时间、采集顺序、采集量等,是否受临床症状、用药情况等因素的影响。说明采集方法及样本类型,对于血浆、全血样本,应注明对抗凝剂的要求。

2.2样本处理及保存:样本处理方法、保存条件(如冷藏、冷冻等)及不同保存条件下的保存时限和运输条件等。冷藏、冷冻样本检测前是否需要恢复室温,冷冻样本的冻融次数限制等。如需专用采样工具应进行详细说明。

3.【检验方法】

详细说明试验操作的各个步骤:

3.1实验环境:实验室的温度、湿度要求,检测试剂及样本的复温要求等。

3.2试剂配制方法,试剂开封后使用方法等。

3.3高浓度样本稀释的方法。

3.4试验条件:操作步骤、温度、时间、仪器波长等。

3.5质量控制:操作步骤,质控结果的要求(试验有效性的判断),质控结果不符合要求的处理方式。

3.6对于胶体金法检测试剂可以图示形式显示正确的检验操作方法、程序等。特别注意应强调操作温度及湿度条件、读取结果的时间。

3.7特别说明检验操作过程中的注意事项。

4.【阳性判断值】说明阳性判断值,并简要说明阳性判断值确定的试验方法。如阳性判断值需进行计算确定,详细描述具体计算方法。

5.【检验结果的解释】

结合质控线/对照品/质控品/校准品以及样本的检测结果,对所有可能出现的结果组合及相应的解释进行详述。对于胶体金法检测试剂可采用图示形式显示检测结果。

对于检测试剂应明确试验无反应,报告为“HIV抗体阴性”。试验有反应,必须进行复检(使用原有试剂双孔/双份检测或使用原有试剂加另一种试剂检测):两次均无反应,报告为“HIV抗体阴性”;两次均有反应,或一个有反应一个无反应,需进一步进行“补充试验”。

检验结果的解释应以阳性判断值的研究结论为依据。如有适用的临床诊疗指南,则应在此项下引用,相应检验结果的解释应符合相关指南的要求。如有灰区判定,详细说明灰区样本的处理方法。

6.【检验方法局限性】

综合产品的预期用途、临床背景、检测方法及适用范围等信息,对可能出现的局限性进行相关说明,建议包括以下内容:

6.1 本试剂盒的检测结果不得作为临床诊治的唯一依据,对患者的临床管理应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

6.2不合理的样本采集、转运、处理及不当的实验操作和实验环境均有可能导致假阴性或假阳性结果。

6.3感染初期或艾滋病晚期,抗体可能未产生或者产生水平低于产品最低检测限,而产生阴性结果。检测阴性不能排除急性感染,对于可疑的样本建议进行病原学检测,或至少间隔7天再次检测。

6.4评价血清学检测结果时需要结合患者的临床病程、基础状况以及年龄等因素综合考虑,如:免疫功能低下、缺陷的人群、产生抗体能力较低的婴幼儿,可能不产生或产生低滴度的抗体,其血清学抗体检测的参考价值有限。

6.5如疑似窗口期感染,建议依据全国艾滋病检测技术规范进行后续验证。。

6.6 HIV-1 p24抗原试验有反应的样本,必须经过确证以后才能判断阳性或阴性。

6.7 HIV-1 p24抗原阳性仅作为HIV感染的辅助诊断依据;HIV-1 p24抗原阴性结果不能排除HIV感染。

7.【产品性能指标】

根据产品性能评估资料,详述以下性能指标:企业参考品符合率、最低检测限、包容性、精密度、分析特异性(交叉反应和干扰试验)、钩状(HOOK)效应。介绍所用样本背景信息、数量、浓度,评价方法及检测结果。

8.【注意事项】

应至少包括以下内容:

8.1有关试剂盒内人源组分(如有)生物安全性的警告。如:试剂盒内对照品(质控品)或其他可能含有人源物质的组分,虽已经通过了乙型肝炎病毒表面抗原(HBs-Ag)、丙型肝炎病毒抗体(HCV-Ab)等项目的检测,结果为阴性,但截至目前,没有任何一项检测可以确保绝对安全,故仍应将这些组分作为潜在传染源对待。

8.2全血、血浆的运送应符合生物安全要求,参照《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》。

三、参考文献

[1]体外诊断试剂注册与备案管理办法(国家市场监督管理总局令第48号)[Z].

[2]关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告(国家药品监督管理局公告2021年第122号)[Z].

[3]体外诊断试剂说明书编写指导原则(原国家食品药品监督管理总局公告2014年第17号)[Z].

[4]WS -293-2019,艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准 [S].

[5]中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组中国疾病预防控制中心,中国艾滋病诊疗指南[J],中国艾滋病性病,2021.

[6]中国疾病预防控制中心.全国艾滋病检测技术规范 [Z].2020.

EB病毒抗体检测试剂注册审查指导原则

本指导原则旨在指导注册申请人对EB病毒抗体检测试剂注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门对注册申报资料的技术审评提供参考。

本指导原则是针对EB病毒抗体检测试剂注册审查的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用,若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是对申请人和审查人员的指导性文件,但不包括注册审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,如果有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以采用,但需要详细阐明理由,并对其科学合理性进行验证,提供详细的研究资料和验证资料,相关人员应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将适时进行调整。

一、适用范围

EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV)为疱疹病毒科,疱疹病毒IV型,是一种嗜人类淋巴细胞的疱疹病毒。EBV是双链DNA病毒,基因组长约172kb,在病毒颗粒中呈线性分子,进入受感染细胞后,其DNA发生环化并能自我复制。

EBV基因编码多种抗原,包括病毒衣壳抗原(viral capsid antigen,VCA)、核抗原(nuclear antigen,NA)、早期抗原(early antigen,EA)、膜抗原(membrane antigen,MA)等。

EBV感染与多种临床疾病相关,如原发性EBV感染可引起传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis,IM),持续性或再激活EBV感染可引起慢性活动性EBV感染(chronic active EBV infection,CAEBV)和EBV相关噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(EBV-associated haemophagocytic lymphohistiocytosis,EBV-HLH)等非肿瘤性重症EBV相关疾病。EBV还是一种致肿瘤病毒,与许多肿瘤的发生相关,如鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma,NPC)等。

常见的EBV 血清抗体标志物包括EBV衣壳抗原IgM 抗体(EBV-VCA-IgM),EBV衣壳抗原IgG抗体(EBV-VCA-IgG),EBV衣壳抗原IgA 抗体(EBV-VCA-IgA),EBV早期抗原IgM抗体(EBV-EA- IgM),EBV早期抗原IgG 抗体(EBV-EA- IgG),EBV早期抗原IgA 抗体(EBV-EA-IgA),EBV核抗原IgG抗体(EBV-NA-IgG),EBV核抗原IgA抗体(EBV-NA-IgA),Rta蛋白IgG抗体(EBV-Rta-IgG),Zta蛋白IgA抗体(EBV-Zta-IgA ),EBV衣壳抗原IgG 抗体(EBV-VCA-IgG)亲合力等。

机体感染EBV后针对不同的抗原产生相应的抗体。原发性EBV感染过程中首先产生针对VCA 的IgM/IgG(EBV-VCA-IgM/IgG);在急性感染的后期,针对EA的IgG(EBV-EA-IgG)出现;在恢复期晚期,抗EBV核抗原IgG(EBV-NA-IgG)产生。

在EBV的临床诊断中,同时检测患者血清或血浆中数种EBV特异性抗体,可以提高诊断原发性EBV感染的敏感性和特异性,帮助判断原发性EBV感染、既往感染或既往EBV感染再激活。

本指导原则适用于利用酶联免疫法、化学发光法等免疫学方法,对来源于血清或血浆等人体样本中的EBV抗体进行体外定性检测,其临床预期用途如下:

1. EBV感染的辅助诊断:除原发性EBV感染可致传染性单核细胞增多症外,EBV还可引起慢性活动性EBV感染。主要指标包括EBV-VCA-IgM,EBV-VCA-IgG,EBV-NA-IgG。

2. 鼻咽癌的辅助诊断:EBV与鼻咽癌相关,有些EBV抗体也是目前临床应用的鼻咽癌辅助诊断的标志物。

本指导原则不适用于鼻咽癌的筛查。

对基于其他方法学的试剂,可能部分要求不完全适用或本文所述内容不够全面,申请人可以参照本指导原则,根据产品特性对适用部分进行评价或补充其他的评价资料进行相应验证。

二、注册审查要点

(一)监管信息

1. 产品名称及分类编码

产品名称应符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第48号)及相关法规的要求,如EB病毒抗体检测试剂(化学发光法)。根据《体外诊断试剂分类规则》,该产品按照第三类体外诊断试剂管理,分类编码为6840。

2. 其他信息还包括产品列表、关联文件、申报前与监管机构的联系情况和沟通记录以及符合性声明等文件。

(二)综述资料

综述资料主要包括产品预期用途、产品描述、有关生物安全性的说明、主要研究结果的总结评价以及同类产品上市情况介绍等内容。预期用途需要明确本产品待测物以及适用场景、人群和相应的疾病诊断的价值。产品描述中应说明产品所采用的检测原理,选择夹心法、捕获法或间接法的理由。同类产品上市情况介绍部分应着重从预期使用人群、适用场景、检测原理、特异性抗原等主要组成成分、样本类型等方面写明拟申报产品与目前市场上已获批准的同类产品之间的主要区别。

(三)非临床资料

1. 产品技术要求

申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下,根据产品研制、前期评价等结果,依据国家标准、行业标准及有关文献资料,按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的有关要求,编写产品技术要求。

EBV抗体检测试剂的产品性能指标应主要包括:物理性状、阳性参考品符合率、阴性参考品符合率、重复性、最低检测限等。

按照《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的规定,此类产品为第三类体外诊断试剂,申请人应按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求,以附录形式明确主要原材料和生产工艺,附录的编制应符合相关编写规范的要求。

2. 分析性能研究

申请人应提交在符合质量管理体系的生产环境下生产的试剂进行的所有性能评估资料,包括具体研究方法、试验方案、试验数据、统计分析等详细资料。有关分析性能评估的背景信息也应在申报资料中进行描述,包括试验地点,采用的试剂名称、规格和批号,仪器名称和型号,样本类型和来源等。分析性能评估的试验方法可以参考国际或国内有关体外诊断试剂性能评估的指导原则进行,建议着重对以下分析性能进行研究。EBV 不同类型抗体(IgM/IgG/IgA)的性能应分别研究。

2.1样本稳定性

一般包括样本各种实际运输及储存(常温、冷藏和冷冻)条件下的保存期限验证,以确认样本的保存条件及保存时间。可以在合理的温度范围内,每间隔一定的时间段即对储存样本进行验证,从而确认不同类型样本的稳定性。可冷冻保存的样本还应对冻融次数进行合理验证。

2.2适用的样本类型

如果试剂适用于多种样本类型,应分别评价每种样本类型的适用性。如产品适用于血清和血浆,可采用同源比对验证样本的可比性和各种抗凝剂的适用性。

2.3企业参考品检验(如适用)

根据主要原材料研究资料中的企业参考品设置情况,采用三批产品对企业参考品进行检验并提供详细的试验数据。

2.4准确度

应采用临床样本验证该类产品的准确度,样本类型与说明书声称的样本类型一致,应包含所有抗体类型。可以采用方法学比对、检测参考盘等方式验证。

参考盘需要其他成熟方法检测确认过,且有准确临床诊断信息,由多份样本组成的一套样本。

提供所有试验用样本的来源、抗体类型、抗体浓度/滴度确认等详细资料。

2.5精密度

申请人应对精密度指标的评价标准做出合理要求,如变异系数的范围等。应对可能影响检测精密度的主要变量进行验证,包括不同时间、地点、操作者、检测轮次、试剂批次、适用仪器(如适用)等。

设定合理的精密度评价周期,例如:为期至少20天的检测。至少采用3个水平的临床样本进行精密度评价,具体要求如下:

阴性样本:待测物浓度低于最低检测限或为零浓度,阴性检出率应为100%(n≥20)。

临界阳性样本:待测物浓度略高于试剂的最低检测限,阳性检出率应为100%(n≥20)。

中/强阳性样本:待测物浓度呈中度到强阳性,阳性检出率为100%,变异系数(CV)应在合理的可接受范围内(如适用)(n≥20)。

2.6包容性

应选择来源于不同时间、不同地域的多份临床确诊且经合理方法确定EBV抗体阳性的患者样本进行检测,检测结果应与预期结果相符。验证用样本的抗体水平应接近最低检测限水平,可采用临床阴性样本进行稀释。

2.7最低检测限

建议采用已明确EBV抗体浓度/滴度的临床阳性样本,采用阴性样本进行系列稀释,进行最低检测限的建立和验证。

提供所有试验用样本的来源、抗体类型、抗体浓度/滴度确认等详细资料。

2.7.1选取至少3份临床样本,系列稀释获得多个浓度梯度,每个浓度重复检测不少于3次,以100%可检出的最低浓度水平作为预设检测限。在此浓度附近制备若干浓度梯度样本,每个浓度至少重复检测20次,将具有95%阳性检出率的最低浓度作为最低检测限。

2.7.2选择与2.7.1不同的3份临床样本,采用阴性基质稀释到最低检测限浓度水平进行验证,应达到95%阳性检出率。

2.8分析特异性

2.8.1交叉反应

应对EBV的近缘微生物抗体,易引起相同或相似的临床症状,及易合并感染的微生物抗体(表1)进行交叉反应验证。

如果试剂原料采用基因重组抗原,则还需考虑对重组基因导入微生物特异性抗体的交叉反应评价。例如采用大肠埃希菌作为宿主菌进行重组抗原的表达,建议考虑大肠埃希菌抗体阳性样本可能产生的交叉反应。

交叉反应用临床样本中相关病原体抗体滴度水平应较高,并且抗体类型(IgM/IgG/IgA)应与申报试剂检测抗体类型一致。

提供所有试验用样本的来源、抗体类型、抗体浓度/滴度确认等信息。

表1 用于交叉反应研究的病原体抗体阳性血液样本

病原体 |

单纯疱疹病毒1型(人类疱疹病毒1型) |

单纯疱疹病毒2型(人类疱疹病毒2型) |

水痘-带状疱疹病毒(人类疱疹病毒3型) |

巨细胞病毒(人类疱疹病毒5型) |

人疱疹病毒6型 |

人疱疹病毒7型* |

人疱疹病毒8型* |

乙型肝炎病毒 |

肺炎支原体 |

风疹病毒 |

弓形虫 |

人类免疫缺陷病毒* |

梅毒螺旋体* |

甲型流感病毒* |

腺病毒* |

注:*项为选择性验证

2.8.2干扰试验

应根据所采集样本类型,选择适用的干扰物质进行研究。建议申请人在每种干扰物质的潜在最大浓度(“最差条件”)下,采用待测抗体为弱阳性和阴性水平的多例样本进行试验,应至少包括下列可能的干扰物质。

内源性干扰物质:血红蛋白、胆红素、甘油三酯、类风湿因子、其他自身免疫性抗体、异嗜性抗体(如HAMA)、总IgG、总IgM、高浓度EBV特异性IgG抗体与特异性IgM抗体的相互干扰等。

常见治疗性药物:评估常见的用于EB病毒感染治疗的外用或内服药物是否会对检测结果产生影响。

2.9 IgM抗体破坏试验

对于EBV IgM抗体检测试剂,建议对至少5份含有EBV特异性IgM抗体的样本进行IgM破坏试验研究,方法为采用特定的化学制剂(如2-巯基乙醇或二硫苏糖醇)处理样本后,重新进行检测,IgM检测结果应为阴性。

2.10钩状(HOOK)效应研究

须采用多份高滴度样本进行梯度稀释后由低浓度至高浓度分别检测,每个梯度的稀释液重复3~5次,对钩状效应进行合理的验证。

2.11其他需注意问题

对于使用仪器进行结果判读的产品,应提供产品说明书【适用仪器】项中所有型号仪器的性能评估资料。

2.12反应体系

反应体系研究资料包括样本的制备方式(采集和处理)、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、质控方法、结果判读方式等。

反应条件确定:申请人应考虑反应时间、反应温度、洗涤液体积和洗涤次数(如涉及)等条件对产品性能的影响,通过试验确定上述条件的最佳组合。

反应体系中样品加样方式及加样量确定:通过试验确定最佳的加样方式及加样量。如样本需采取稀释或其他必要的方法进行处理后方可用于最终检测,申请人还应对样本稀释液及其用量、其他必要的处理方法等进行研究。对于IgM抗体检测试剂,如采用间接法,建议考虑高浓度特异性IgG对结果的影响,合理设置样本中去除IgG步骤(例如采用含有IgG吸附剂的样本稀释液等),或者详述产品设计中关于避免IgG影响IgM检测结果的合理措施,尽量减少特异性IgG对IgM检测造成的假阴性和假阳性。

3. 稳定性研究

主要包括实时稳定性(有效期)、开瓶(开封)稳定性、冻融稳定性(如涉及)、机载稳定性(如涉及)、运输稳定性等研究。如果产品配套校准品,还应对校准频率进行研究。申请人可根据实际需要选择合理的稳定性研究方案。稳定性研究资料应包括研究方法的确定依据、具体的实施方案、接受标准、详细的研究数据以及结论。对于实时稳定性研究,应提供至少三批样品在实际储存条件下保存至成品有效期后的研究资料。

4. 阳性判断值研究

提交对申报试剂阴性/阳性结果判断的阳性判断值(cut-off)研究资料,包括具体的试验方案、人群选择、评价标准、统计学分析和研究数据等。建立阳性判断值的人群选择应考虑不同的地理区域、不同的感染阶段和生理状态等因素的影响,纳入阴性、阳性及临界值附近的样本。如检测结果为数值形式,建议采用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC)的分析方式来确定合理的阳性判断值;如试验结果存在灰区(equivocal zone),应明确灰区建立的基础。

建议按照本产品预期用途中适用人群进行研究,不同预期用途和适用人群,需要分别入组独立研究。

如产品适用多个样本类型,应明确不同的样本类型是否存在差异,如无差异,可采用一个样本类型进行阳性判断值确定后,对其他样本类型进行验证。如有差异,应分别进行阳性判断值的确定。

另外,建议申请人通过临床评价进一步验证和确认阳性判断值的准确性。

5. 其他资料

5.1主要原材料研究资料

此类产品的主要原材料一般包括抗原、抗体、质控品/校准品和企业参考品等。如主要原材料为企业自制,应提供其详细的制备、鉴定和质量控制过程,其制备工艺必须相对稳定;如主要原材料源于外购,应提供资料包括:选择该原材料的依据及对比筛选试验资料、选定的供应商名称,供应商提供的原材料检验报告(质量证书),以及该原材料到货后的入厂检验报告,供应商为原材料的生产商,不得随意更换。申请人应对各主要原材料均明确质量控制标准。

5.1.1 EBV抗原

EBV抗原决定了检测的敏感度和特异性,对抗体检测试剂至关重要。应注重抗原的选择,详细描述抗原的名称,天然/重组表达信息、抗原表位及选择该抗原的依据。提交抗原来源、制备、纯化、鉴定及质量标准(外观、蛋白浓度、纯度、分子量、功能性试验等)等详细试验资料。

5.1.2 抗人IgM/IgG/IgA单克隆抗体

详述抗体的选择过程,提交抗体生物学来源、免疫原及质量标准(如:外观、蛋白浓度、纯度、分子量、效价、功能性试验等)等详细试验资料。

5.1.3 质控品/校准品

质控品应至少包含阴性和弱阳性两个水平。弱阳性质控品/校准品可选择经合理稀释的临床阳性样本或人源化抗体,阴性质控品/校准品可选择临床阴性样本或阴性基质等。提交相关原料的来源、选择、阴/阳性确认、基质效应等相关研究资料。企业应对质控品的检测结果做出明确的范围要求。校准品应提交详细的制备、溯源等资料。

5.1.4 其他主要原材料

除上述主要原材料外,产品中包含的其他主要原材料,如辣根过氧化物酶、吖啶酯、微孔板、磁微粒等,均应进行验证,并提交相关资料。明确主要原材料的供应商和质量控制标准。

5.1.5 企业参考品

企业参考品是保证产品性能稳定的重要构成之一。应提交企业参考品的原料来源、选择、制备、阴阳性或浓度/滴度确认方法等相关验证资料。企业参考品的基质应与待测样本相同。企业参考品的设置应至少包括:阳性参考品、阴性参考品、检测限参考品和重复性参考品。其中阳性参考品应选择多个临床样本,并设置不同滴度水平。阴性参考品建议包括含有类风湿因子、自身抗体、其他病原体抗体(疱疹病毒1型、2型、3型、5型)等可能的干扰和交叉样本,对于检测EBV IgM抗体的试剂,阴性参考品中建议包括EBV IgG抗体阳性样本。检测限参考品可设置临床阳性样本的系列稀释样本,其中应包含最低检测限附近水平。重复性参考品可设置至少两个水平的临床阳性样本,包括最低检测限附近水平。对于同时检测EBV 不同类型抗体(IgM/IgG/IgA)的试剂,企业参考品需对产品中的不同类型EBV抗体(IgM/IgG/IgA)分别设置。

5.2生产工艺研究资料

5.2.1产品基本反应原理介绍。

5.2.2主要生产工艺介绍,可用流程图方式表示,并简要说明主要生产工艺的确定依据。

5.2.3包被/标记工艺研究,申请人应考虑如包被/标记液量、浓度、时间、条件等指标对产品性能的影响,通过实验确定上述指标的最佳组合。

5.2.4显色系统、酶作用底物等的介绍以及最适条件研究。

(四)临床试验

开展EBV抗体检测试剂临床试验应满足《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》(国家药品监督管理局2021年第72号通告)的要求,如相关法规、文件有更新,临床试验应符合更新后的要求。下面仅说明该类产品临床试验中应关注的重点问题。

1. 临床试验机构及人员

申请人应根据产品特点及预期用途,综合不同地区EBV流行情况等因素选择具有代表性的机构开展临床试验,包括受试人群的代表性等,选择不少于3家(含3家)符合法规要求的临床试验机构开展临床试验。参与临床试验的人员经培训后应熟悉相关检测技术的原理、适用范围、操作方法等,并能够对检测结果进行正确判读。在整个试验中,试验体外诊断试剂和对比试剂/方法都应处于有效的质量控制下,最大限度保证试验数据的准确性及可重复性。

2. 针对“EBV感染的辅助诊断”预期用途

2.1 临床试验适用人群和临床样本

具有EBV感染相关症状的患者,如传染性单核细胞增多症,慢性活动性EBV感染,EBV-HLH等;需与EBV感染进行鉴别诊断的其他疾病患者,如其他疱疹病毒感染患者,弓形虫感染患者等。

临床试验所用样本一般为血清或血浆。临床样本的采集、处理和保存等应分别满足试验体外诊断试剂说明书、对比试剂说明书的相关要求。

2.2 临床试验方法

对于EBV-VCA-IgM,EBV-VCA-IgG,EBV-NA-IgG,原则上选择已上市同类产品作为对比试剂,评价试验体外诊断试剂的临床检测性能。

对于特异性IgM抗体,申请人还应对试验体外诊断试剂在急性感染患者中的检出率进行评价,病例数不少于30例,急性感染患者应为原发性EBV感染,并有典型的急性感染的临床症状。

入组人群应能够代表产品目标人群的各种特征,而不应仅入组部分典型病例。应注意,入组样本应该有一定量的新鲜样本。在合理控制偏倚的前提下,亦可入组既往留存的病例样本。入组的既往病例,其样本保存条件应满足试验体外诊断试剂和对比试剂的要求。

2.3 最低样本量和阳性例数

适当的样本量是保证试验体外诊断试剂临床性能得到准确评价的必要条件。临床试验样本量应满足统计学要求,可采用适当的统计学方法进行估算。根据相应临床试验设计,可选择阴性符合率和阳性符合率,分别估算最低阴性样本例数和阳性样本例数。

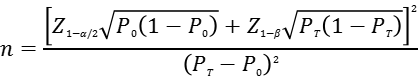

如临床试验采用试验体外诊断试剂与已上市同类产品进行比对的试验设计,可采用单组目标值法样本量公式估算最低样本量。

公式中,n为样本量;Z1-α/2、Z1-β为显著性水平和把握度的标准正态分布的分位数,P0为评价指标的临床可接受标准,PT为试验体外诊断试剂评价指标预期值。

基于现有认知,评价指标的临床可接受标准(P0)即IgM/IgG抗体试剂阳性符合率和阴性符合率原则上建议不低于90%。如产品临床可接受标准设置低于90%,应在临床试验方案中给予充分合理的解释。当评价指标P接近100%时,上述样本量估算方法可能不适用,应考虑选择更加适宜的方法进行样本量估算,如精确概率法等。

样本量估算过程中需要考虑临床试验中病例的剔除率,一般而言,病例剔除率不应高于10%。此外,临床试验应纳入一定数量的弱阳性样本。

如临床试验研究有更合理的样本量估算方式,在说明其合理性后亦可采用。

3. 针对“鼻咽癌的辅助诊断”预期用途

3.1 临床试验适用人群和临床样本

应入组疑似鼻咽癌患者;需进行鉴别诊断的其他疾病患者,如鼻咽部淋巴瘤(如NK/T淋巴瘤, Burkitt等),头颈部肿瘤等。

临床试验所用样本一般为血清或血浆。临床样本的采集、处理和保存等应分别满足试验体外诊断试剂说明书、对比试剂说明书(如适用)的相关要求。

3.2 临床试验方法

如申报此预期用途,应设计科学的临床试验,与鼻咽癌临床参考标准进行对比,对抗体标志物的临床意义进行充分验证。如有同类产品已上市,还应与已上市同类产品进行比较,确认产品的临床性能。

3.3 最低样本量和阳性例数

临床试验样本量应采用适当的统计学方法进行估算,并详细描述所使用统计方法及各参数的确定依据。

4. 临床试验数据统计分析

应选择合适的统计方法对临床试验结果进行统计分析,对于试验体外诊断试剂与对比试剂/方法的一致性评价,一般选择2×2表的形式总结两种试剂/方法的检测结果,并据此计算阳性符合率/灵敏度、阴性符合率/特异度、总符合率、Kappa值等指标及其置信区间。

对于不一致样本,应进行原因分析。如临床试验方案规定采用其他方法进行确认,则确认结果不应纳入统计分析。

针对鼻咽癌辅助诊断用途,申请人应考虑产品应用的地域差异,临床试验机构的选择和临床试验方案设计应避免由于中心效应所带来的潜在偏倚。

5.伦理学要求

临床试验必须符合赫尔辛基宣言的伦理学准则,必须获得临床试验机构伦理委员会的同意。研究者应充分考虑临床试验用样本的获得和试验结果对受试者的风险性,应提交伦理委员会的审查意见。

6. 质量控制

临床试验开始前,建议进行临床试验的培训,以熟悉并掌握相关试验方法的操作、仪器、技术性能等,最大限度控制试验误差。整个试验过程都应处于有效的质量控制下,最大限度保证试验数据的准确性及可重复性。

7. 临床试验方案

体外诊断试剂临床试验应按照同一临床试验方案在多家临床试验机构开展,且保证在整个临床试验过程中遵循预定的方案,不可随意改动。整个试验过程应在临床试验机构的实验室内并由该实验室的技术人员操作完成,申报单位的技术人员除进行必要的技术指导外,不得随意干涉试验进程。

试验方案应确定严格的入选/排除标准,任何已入选的样本被排除出临床试验都应记录在案并明确说明原因。在试验操作过程和结果判定时,应采用盲法以保证试验结果的客观性。各临床试验机构选用的对比试剂/方法应保持一致,以便进行合理的统计学分析。另外,应考虑试验体外诊断试剂样本类型与对比试剂/方法样本类型的可比性;如有差异,需提供充分的验证。

8. 临床试验报告

应对试验的整体设计及各个关键点给予清晰、完整的阐述,应该对整个临床试验实施过程、结果分析、结论等进行条理分明的描述,并应包括必要的数据和统计分析方法。

(五)产品说明书

产品说明书是体外诊断试剂注册申报最重要的文件之一。产品说明书的格式应符合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》(原国家食品药品监督管理总局通告2014年第17号)的要求,进口体外诊断试剂的中文说明书除格式要求外,其内容应尽量保持与原文说明书的一致性,翻译力求准确且符合中文表达习惯。产品说明书中相关技术内容均应与申请人提交的注册申报资料中的相关研究结果保持一致,如某些内容引用自参考文献,则应以规范格式对此内容进行标注,并单独列明文献的相关信息。

结合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求,EBV抗体检测试剂说明书编写应重点关注以下内容。

1.【预期用途】

1.1该产品用于体外定性检测人血清/血浆样本中的EBV XX抗体。

1.2结合临床和其他实验室指标,用于EBV感染/鼻咽癌的辅助诊断。

1.3临床背景描述:简单介绍病原体的生物学特征、流行病学、潜伏期、易感人群、感染后的临床表现及相关疾病等。简要介绍现有的EBV临床或实验室诊断方法。

2.【样本要求】重点明确以下内容:

2.1样本采集:明确采集时间、采集顺序、采集量等,是否受临床症状、用药情况等因素的影响。说明采集方法及样本类型,对于血浆、全血样本,应注明对抗凝剂的要求。

2.2干扰物的影响:明确常见干扰物对试验结果是否产生影响,明确可接受的最大干扰物浓度。

2.3样本处理及保存:样本处理方法、保存条件(如冷藏、冷冻等)及不同保存条件下的保存时限和运输条件等。冷藏、冷冻样本检测前是否需要恢复室温,冷冻样本的冻融次数限制等。

3.【检验方法】

详细说明试验操作的各个步骤:

3.1试验环境:实验室的温度、湿度要求,检测试剂及样本的复温要求等。

3.2试剂配制方法,试剂开封后使用方法、定标(如适用)等。

3.3高浓度样本稀释的方法。

3.4试验条件:操作步骤、温度、时间、仪器波长(如适用)等。

3.5质量控制:操作步骤,质控结果的要求,质控结果不符合要求的处理方式。

3.6 特别说明检验操作过程中的注意事项。

4.【阳性判断值】说明阳性判断值,并简要说明阳性判断值确定的试验方法。如阳性判断值(CO值)需进行计算确定,详细描述具体计算方法。

5.【检验结果的解释】

结合质控品/校准品以及样本的检测结果,对所有可能出现的结果组合及相应的解释进行详述。检验结果的解释应以阳性判断值的研究结论为依据。如有适用的临床诊疗指南,则应在此项下引用,相应检验结果的解释应符合相关指南的要求。如有灰区判定,详细说明灰区样本的处理方法。

6.【检验方法局限性】

综合产品的预期用途、临床背景、检测方法及适用范围等信息,对可能出现的局限性进行相关说明,建议包括以下内容:

6.1 本试剂盒的检测结果不得作为临床诊治的唯一依据,对患者的临床管理应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

6.2不合理的样本采集、转运、处理及不当的试验操作和试验环境均有可能导致假阴性或假阳性结果。

6.3感染初期,抗体可能未产生或者产生水平低于产品最低检测限,而产生阴性结果。检测阴性不能排除急性感染,对于可疑的样本建议进行病原学检测,或至少间隔7天再次检测。

6.4评价血清学检测结果时需要结合患者的临床病程、基础状况以及年龄等因素综合考虑,如:免疫功能低下/缺陷的人群、产生抗体能力较低的婴幼儿,可能不产生或产生低滴度的抗体,其血清学抗体检测的参考价值有限。

6.5在近几个月内接受过输血或其他血液制品治疗的人群,对其阳性检测结果的分析应慎重。

6.6 EBV IgG抗体在部分治愈患者体内持续存在,短期内再次感染的患者确诊应进行EBV的抗体滴度动态检测或核酸定量检测以进行佐证。

7.【产品性能指标】

详述以下性能指标:参考盘/方法学比对、最低检测限、包容性、精密度、分析特异性(交叉反应和干扰试验)、钩状(HOOK)效应等。介绍所用样本背景信息、数量、浓度,评价方法及检测结果。

8.【注意事项】

应至少包括以下内容:

8.1有关试剂盒内人源组分(如有)生物安全性的警告。如:试剂盒内质控品/校准品或其他可能含有人源物质的组分,虽已经通过了乙型肝炎病毒表面抗原(HBs-Ag)、人类免疫缺陷病毒1/2型抗体(HIV1/2-Ab)、丙型肝炎病毒抗体(HCV-Ab)等项目的检测,结果为阴性,但截至目前,没有任何一项检测可以确保绝对安全,故仍应将这些组分作为潜在传染源对待。

8.2有关试验操作、样本保存及处理等其他注意事项。

三、参考文献

[1]《体外诊断试剂注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第48号)[Z].

[2]《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》(国家药品监督管理局公告2021年第122号)[Z].

[3]《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》(国家药品监督管理局通告2021年第72号)[Z].

[4]《体外诊断试剂说明书编写指导原则》(原国家食品药品监督管理总局公告2014年第17号)[Z].

[5]《医疗器械产品技术要求编写指导原则》(原国家食品药品监督管理总局通告2014年第9号)[Z].

[6]全国儿童EB病毒感染协作组,EB病毒感染实验室诊断及临床应用专家共识,中华实验和临床病理学杂志[J],2018.

相关推荐

CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

热门推荐

最新推荐

MAH申请

1.加快研发机构实现批文产品上市。 2.帮助医药公司实现批文产品转让。 3.协助药企实现受托生产。

药厂筹建

1.提供GMP药厂全套解决方案。 2.解决客户关于建设符合GMP要求的药厂的若干问题。 3.帮助顺利筹建药厂。

药品生产许可证A证核发申请

辅导企业完善硬件、软件, 整理生产、注册资料,提交申请,获得《药品生产许可证》(A 证)。

GMP合规审计/GMP认证

1.为企业提供药品gmp审计/GMP认证服务。 2.帮助企业熟悉GMP符合性检查流程。 3.帮助企业顺利通过药品生产质量管理体系审核。

医疗器械GMP体系考核

服务于二类、三类医疗器械生产企业。CIO为医疗器械生产企业提供专业的、定制化质量管理体系,提高产品的质量管理,避免投资浪费,让企业在时效内快速性通过质量体系考核,加快产品上市历程。

化妆品注册备案

1.提供国产/进口特殊/普通化妆品注册备案服务。 2.帮助工厂及贸易商快捷高效的完成注册备案,助力产品上市。

化妆品生产许可证申请

1.提供《化妆品生产许可证》新开办、变更、延续办理业务。 2.诚信经营、正规辅导拿证。 3.提交需求获取服务报价。

药品上市许可转让

对于新药法实施下,药品上市许可持有人可以转让药品上市许可,为企业申请转让批文、收购批文提供一站式服务指导。

药品经营许可证(批发、零售连锁总部)核发

1.开办药品批发、药品零售连锁总部企业,需向所在地省级药品监督管理部门申请,取得《药品经营许可证》。 2.CIO辅导药品零售连锁企业总部筹建和验收,帮助企业顺利拿证。

医疗器械注册证办理服务

1.CIO提供国内/进口二类医疗器械注册办理一站式服务。 2.CIO提供国内/进口三类医疗器械注册办理一站式服务。

药品GSP模拟飞检

上门全面审计企业合规风险,指导企业整改提高; 赶在飞检之前指导企业彻底整改缺陷; 大大降低被飞检停产、撤证的几率。

药品GSP年度服务

药品经营基础课程体系; 每月两次以上更新课程; 每周一次在线集中答疑。

医疗器械GMP年度服务

器械生产基础课程体系; 每月两次以上更新课程; 每周一次在线集中答疑。

医疗器械模拟GMP飞检

上门全面审计企业合规风险,指导企业整改提高; 赶在飞检之前指导企业彻底整改缺陷; 大大降低被飞检停产、撤证的几率。

FDA审计服务/FDA认证

为客户提供全方位的FDA审计咨询、准备与实施,以确保企业顺利通过审计并顺利进入美国市场。

医疗机构制剂注册备案

1.CIO为医疗机构配制制剂提供一站式合规服务。 2.帮助医疗机构取得医疗机构制剂注册批件。 3.价格合理,服务更省心。

药品生产许可证B证核发

1.药品上市许可持有人取得药品批文后,委托生产的,需办理药品生产许可证B证才能合法上市销售。 2.CIO提供药品生产许可证办理业务,帮助您的批文产品尽快上市。

医疗器械互联网信息服务备案

自2025年1月20日起,国家药监局将“药品、医疗器械互联网信息服务审批”改为备案管理。我们为自建网站或平台销售医疗器械的企业提供专业的医疗器械互联网信息服务备案咨询服务,帮助企业高效完成备案。

药品互联网信息服务备案

自2025年1月20日起,药品和医疗器械互联网信息服务审批不再需要前置审批,转而实行备案管理。我们致力于为药企提供高效、专业的药品互联网信息服务备案服务,帮助客户顺利开展网络销售业务。

MAH申请

1.加快研发机构实现批文产品上市。 2.帮助医药公司实现批文产品转让。 3.协助药企实现受托生产。

药厂筹建

1.提供GMP药厂全套解决方案。 2.解决客户关于建设符合GMP要求的药厂的若干问题。 3.帮助顺利筹建药厂。

药品生产许可证A证核发申请

辅导企业完善硬件、软件, 整理生产、注册资料,提交申请,获得《药品生产许可证》(A 证)。

GMP合规审计/GMP认证

1.为企业提供药品gmp审计/GMP认证服务。 2.帮助企业熟悉GMP符合性检查流程。 3.帮助企业顺利通过药品生产质量管理体系审核。

医疗器械GMP体系考核

服务于二类、三类医疗器械生产企业。CIO为医疗器械生产企业提供专业的、定制化质量管理体系,提高产品的质量管理,避免投资浪费,让企业在时效内快速性通过质量体系考核,加快产品上市历程。

化妆品注册备案

1.提供国产/进口特殊/普通化妆品注册备案服务。 2.帮助工厂及贸易商快捷高效的完成注册备案,助力产品上市。